Bénéficier d'un soutien à la mobilité lors d'une manifestation à l'international

Bénéficiez du soutien aux opérateurs culturels dans leur démarche de présence et de développement sur la scène internationale via une intervention dans les frais de transport pour une exposition à l’étranger.

Objectifs de l'aide

Soutien des opérateurs culturels dans leur démarche de présence et de développement sur la scène internationale via une intervention dans les frais de transport pour une exposition à l’étranger.

Ce soutien concerne :

- Le design ;

- La mode.

Notre soutien

WBI soutient les professionnels du design et de la mode dans leur démarche de présence et de développement sur la scène internationale via une intervention dans les frais de transport pour une manifestation à l’étranger.

Votre projet

1. Discipline(s) de votre projet

Votre projet doit concerner :

- Le design ;

- La mode.

Pour les autres disciplines, regardez si un soutien spécifique existe.

2. Pays de votre projet

Votre projet doit avoir lieu à l’international.

Les conditions

1. Conditions de recevabilité

A quelles conditions doit répondre l’opérateur culturel artiste, groupe, compagnie, collectif,…) ?

Il ou elle doit être professionnel(le). Il ou elle doit s’être déjà produit(e) dans des lieux belges fréquentés par des spécialistes du domaine visé.

A quelles conditions doit répondre le bénéficiaire ?

IIl s’agit de la personne physique ou morale recevant la subvention. Les justificatifs comptables devront être à ce nom. Vous devez être avoir votre siège social en Wallonie ou à Bruxelles.

2. Critères de sélection

Comment votre projet est-il évalué ?

Votre projet est évalué en fonction des éléments suivants :

- Ancrage en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)

Par exemple :- par la région d’origine ;

- par le siège social ou à travers les références culturelles ;

- par une reconnaissance suffisante en FWB (présence dans des lieux de diffusion porteurs).

- Qualité et originalité de l’oeuvre

Cette condition est évaluée par visionnage ou écoute direct(e), par connaissance du travail, par présentation détaillée de l’œuvre dans le dossier de demande et/ou à travers l’écho médiatique et critique reçu. - Possibilité(s) de programmation future

La présence avérée de professionnels (programmateurs, journalistes, diffuseurs, etc.) dans le cadre de la manifestation permet d’évaluer la possibilité de programmation future.

Le professionnalisme, la renommée nationale et internationale du lieu ou de la structure d’accueil sont pris en compte.

La mise en réseau est aussi prise en compte. - Budget

Si le budget est en déficit, vous devez indiquer comment vous allez couvrir ce déficit.

La subvention

1. Subvention

Quelle subvention ?

Nous intervenons pour les frais de transport du lieu de domicile des membres de l’équipe jusqu’au lieu d’accueil à l’étranger.

Nous prenons aussi en charge le transport international des œuvres. Vous devez privilégier les solutions les moins chères.

Nous n’intervenons pas pour les trajets entre les villes dans le pays d’accueil.

Quel est le montant de la subvention ?

Frais de transport

Les frais de transport pris en charge par WBI peuvent concerner :

- un déplacement individuel ou collectif

- un transport de matériel

Cette indemnité :

- est plafonnée au prix d’un billet d’avion ou de train le plus économique le jour du déplacement si le trajet est effectué par une seule personne par véhicule

- est due une seule fois par véhicule

- intègre également les coûts de carburant et de péage

Aucun plafond n’est applicable si :

- plusieurs personnes utilisent le même véhicule

- le trajet inclut le transport de matériel (une exposition), à justifier dans la demande de soutien.

Les éventuels autres frais inhérents au transport devront être intégrés dans le formulaire de demande (exemple : frais de parking, vignette suisse). Dans le cas d’une location de véhicule (voiture, camionnette ou camion), l’intervention tiendra compte du devis remis par l’agence et de l’indemnité kilométrique.

Le montant de l’indemnité est repris sous ce lien.

Le nombre de kilomètres sera justifié au travers d’un relevé de trajet émis par un site tel que Mappy ou Via Michelin. Le trajet le plus direct sera pris en compte. Ce relevé sera joint à la déclaration de créance.

En ce qui concerne le transport de matériel (décor, exposition, matériel technique, …), WBI peut prendre en compte le coût de transporteurs externes pour autant que ceci soit prévu préalablement dans la demande (devis à joindre).

Attention, nous pouvons plafonner notre intervention pour les œuvres.

2. Modalités de paiement

La subvention est versée après la réalisation de votre projet.

Attention, si vous souhaitez une avance, vous devez le préciser dans votre demande et en justifier la raison. Sur la base de vos justifications, nous évaluerons si elle vous est accordée et pour quel montant.

Pour plus d’informations, voyez le chapitre « Et si le soutien vous est accordé ? ».

Votre demande

1. Procédure d’introduction de votre demande

A quelle date introduire votre demande ?

Vous devez introduire votre demande au plus tard 30 jours avant votre déplacement à l’international.

Comment devez-vous envoyer votre demande ?

Vous devez nous envoyer votre demande par courriel avec maximum 5 Mo de pièces jointes : culture@wbi.be

Si vos annexes sont trop volumineuses, vous pouvez compléter votre demande avec :

- un lien de partage en ligne (Google Drive, WeTransfer, Dropbox, etc.) ;

ou - pour les arts visuels, un envoi postal :

Wallonie-Bruxelles International

Service Culture

2, place Sainctelette

B - 1080 Bruxelles.

2. Dossier de demande

Votre demande doit contenir les documents suivants :

- le formulaire de demande ;

- le RIB (relevé d’identité bancaire) du bénéficiaire ;

- une copie du contrat ou une lettre d’intention de l’organisme d’accueil précisant les conditions financières ;

- un dossier de presse ou la présentation et le programme des activités de l’organisme d’accueil ;

- tout autre élément que vous jugez utile.

Si c’est la première demande d’intervention, il faut en plus un CV du porteur de projet ou la bio des professionnels en déplacement.

3. Points d’attention

Votre dossier doit être complet. Seule la lettre d’intention peut nous parvenir jusqu’à 2 jours avant la tenue de la commission consultative.

Notre décision

1. Modalités de la décision

La décision se passe en 3 étapes :

- Une vérification administrative des conditions de recevabilité.

- Une analyse des conditions d’évaluation.

- Une décision prise par WBI.

2. Personnes en charge de la sélection

Votre demande est analysée par :

- des représentants de l’agence WBDM ;

- des représentants de WBI.

WBI décide sur la base de votre demande.

L’avis de l’Inspecteur des finances est nécessaire si votre demande dépasse 6.000 €.

3. Communication de la décision

Nous vous informons formellement de notre décision par mail, dans les 30 jours calendrier qui suivent la tenue de la commission consultative.

Si vous voulez être informé plus rapidement, vous pouvez nous contacter 15 jours calendrier après la tenue de la commission.

Ce délai peut être plus long si l’avis de l’Inspecteur des finances est nécessaire.

4. Informations pratiques

Votre demande doit être déposée en fonction de l’agenda des différentes commissions consultatives. Consultez-les ici : https://www.wbi.be/culture.

Et si le soutien vous est accordé ?

1. Pour préparer votre projet à l’international

Nous vous invitons à consulter

- Le site du réseau WBI

- Le site du réseau Awex

- Le site des affaires étrangères

2. Comment allez-vous recevoir la subvention ?

Si vous avez droit à une avance, celle-ci vous sera versée automatiquement après la communication de la décision.

Le solde de la subvention sera versé sur la base de votre déclaration de créance de clôture, accompagnée des justificatifs de paiement.

3. Quelles sont vos obligations ?

Transmettre la preuve de la réservation d’un billet d’avion

Si vous avez réservé un billet d’avion sur internet, vous devez transmettre une confirmation de réservation, accompagnée d’une preuve de paiement avec le plan de vol et le montant.

La preuve de paiement doit mentionner le montant que vous avez payé (par exemple un extrait de compte bancaire ou un décompte visa).

Rendre les justificatifs comptable

Vous devez envoyer une déclaration de créance datée et signée, accompagnée de tous les justificatifs comptables.

En cas de copies des factures et justificatifs, vous devez les accompagner d’une déclaration sur l’honneur de conformité des justificatifs.

La déclaration de créance sera jointe au mail que vous recevrez en cas de décision positive.

L’ensemble des documents doit être envoyés à :

Madame Pascale Delcomminette, Administratrice générale, WBI

Place Sainctelette, 2

1080 Bruxelles

Faire un bilan de projet

Vous devez obligatoirement renvoyer un bilan sur le déroulement de l’évènement (public, organisation, encadrement, professionnels présents et rencontrés, perspectives sur les retombées potentielles, etc.)

Ce bilan doit être joint à la déclaration de créance et aux justificatifs comptables.

Un modèle est téléchargeable ci-dessous.

Mentionner le soutien de WBI

Tout document rendu public relatif à l’activité subventionnée doit porter la mention :

« Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International » et le logo de WBI, téléchargeable à l’adresse : https://www.wbi.be/fr/logos

4. Quelle est la date finale pour rendre vos documents ?

Vous devez envoyer l’ensemble des documents (déclaration de créance, justificatifs et bilan de projet) au plus tard 2 mois après la fin de votre évènement. La date exacte figure dans votre arrêté ministériel de subvention que vous recevez en cas de décision positive.

Attention, si vous dépassez cette date ou si le dossier est incomplet, vous risquez de ne pas recevoir la subvention ou de devoir la rembourser.

Contact

Wallonie-Bruxelles International

Service Culture

Place Sainctelette, 2

B - 1080 Bruxelles

Informations utiles

Adresse

L’occupation proposée par Els Vermang présente les résultats de sa résidence en 2023 au sein de la Cité internationale des Arts à Paris. Elle s’ancre autour d’une série de réflexions et d’expériences qui placent notre existence dans une perspective cosmique, par un dispositif agençant des œuvres tex-tiles et des objets en céramique. Il s’agit de sa première exposition personnelle après 20 ans de colla-boration au sein du collectif LAb(au), connu pour son application de la technologie et des sciences de l’information à l’art. Els présente une approche idiosyncrasique de sa signature dans un univers abstrait géométrique et cinétique.

Contacts

Cet automne, A+ Architecture in Belgium et Bozar présentent Entangled Matter au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Avec cette exposition, le collectif bruxellois Rotor interroge la façon dont circulent les flux de matériaux et pose un regard critique sur leur propre position dans l’économie de la construction.

Depuis près de 20 ans, Rotor explore l’organisation de ces flux à travers divers projets tels que le design intérieur, la recherche, la consultance, les expositions et les publications et s’est fait connaître pour son engagement dans les domaines de l’écologie, l’architecture et du réemploi des matériaux.

Dans cette exposition, le duo de cinéastes Bêka & Lemoine présente une série de courts métrages inédits tournés sur des sites d’extraction, de production et d’organisation de la circulation des matériaux, sélectionnés par Rotor. Ceux-ci témoignent de la complexité de ces pratiques. Les courts métrages instaurent un dialogue avec les réflexions que mène le collectif sur les enjeux auxquels fait face le secteur de la construction, notamment en lien avec les crises environnementales.

Rotor a été honoré de nombreux prix, dont le Global Award for Sustainable Architecture, décerné par la LOCUS Foundation sous la protection de l’UNESCO et l’Ultima pour l’architecture & les arts appliqués en 2023.

Le 15 octobre 2024 marque le lancement de l’exposition avec une conférence inaugurale, suivie du vernissage. Rotor sera également rédacteur invité du numéro spécial de la revue A+310, dont la parution est prévue en décembre 2024.

Contacts

Le château de Bluthenburg, dans la région de Munich, abrite la célèbre Bibliothèque internationale de la jeunesse, qui publie le catalogue White Ravens, un outil indispensable pour trouver des titres recommandés pour les enfants et les jeunes.

Du 11 octobre 2024 au 16 février 2025, une exposition remarquable dans l'enceinte du château intitulée « Ausgezeichnet » présentera le travail d'auteurs et illustrateurs francophones de France, de Belgique et de Suisse. Du côté belge, Marine Schneider, Léa Viana Feirreira et Pierre Alexis seront représentés à l'exposition.

Une coopération entre la Fondation Internationale des Bibliothèques de Jeunesse et l'Institut français.

Contacts

Adresse

Le Jeu de Paume rend hommage à la cinéaste, artiste et écrivaine Chantal Akerman (1950 – 2015) à travers une exposition exceptionnelle, réalisée avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la Fondation Chantal Akerman et la Cinémathèque royale de Belgique.

"Chantal Akerman. Travelling" retrace le parcours atypique de cette figure emblématique qui ne cesse d’inspirer et fasciner des générations d’artistes et cinéphiles et dont le film Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles est auréolé du titre de "Meilleur film de tous les temps" décerné en 2022 par la revue britannique Sight&Sound.

L’exposition au Jeu de Paume propose un dialogue entre ses films, ses installations et une bio-filmographie contenant des archives inédites. Suivant les étapes de sa carrière, elle est une invitation à parcourir les années et les lieux qu’elle a traversés et filmés, de ses débuts à Bruxelles jusqu’au Mexique en passant par Paris et New York.

En écho à l’exposition, la programmation culturelle de cet automne est entièrement consacrée à Chantal Akerman, en présentant une sélection de ses films – certains en pellicule – ainsi que des performances, lectures et rencontres.

Cette exposition a été conçue par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la Fondation Chantal Akerman et CINEMATEK et réalisée en collaboration avec le Jeu de Paume pour sa présentation à Paris.Avec le soutien de WBI et du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

Contacts

Jeu de Paumes

Place de la Concorde - Jardin des Tuileries - Paris - France

Adresse

Wallonie-Bruxelles Architectures a le plaisir de vous convier au programme de lancement de la nouvelle exposition Cities Connection Project #7 Architectures en transition - Réutilisation du patrimoine bâti et responsabilité sociale, réalisée en partenariat avec plusieurs institutions espagnoles, luxembourgeoises et françaises.

Programme

Rendez-vous les 5 et 6 décembre 2024!

Ces deux journées seront ponctuées par une exposition présentée à la Faculté d’architecture La Cambre-Horta, des visites de projets en présence des architectes, le vernissage de l’exposition, une conférence, un catalogue, des rencontres institutionnelles…

L'exposition

Ce sera l'occasion pour vous de découvrir une sélection de 60 projets: 20 réalisations d’architectes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 20 réalisations d’architectes catalans, 10 réalisations du Grand-Duché du Luxembourg et 10 réalisations du Grand Est en France.

La septième édition de CCP cherche à rassembler ces projets d’architecture de transition, ces architectures de qualité qui favorisent la réutilisation d’espaces existants, la réutilisation de matériaux, les systèmes constructifs et matériaux durables, des bâtiments de nouvelle construction plus performants du point de vue énergétique ainsi que des programmes mixtes qui d’une certaine manière contribuent à regrouper les activités sans les disperser en favorisant le bien être des usagers

Adresse

Dans le cadre de la série "Apprendre de...", l'exposition du S AM "Soft Power : Faire la ville à Bruxelles" retrace le parcours effectué par la Belgique pour devenir un haut lieu de l’architecture et l’urbanisme contemporains de renommée internationale. Elle met en lumière les conditions qui ont donné naissance à une culture du bâti de grande qualité à Bruxelles et encouragé une nouvelle génération d’architectes à participer à son développement urbain.

Le Bouwmeester Maître Architecte (BMA), fondé en 2009, y a contribué de manière significative, bien qu'il s'agisse d'une institution ayant une fonction purement consultative. L'architecte de la ville et son équipe ont, à cet effet, développé une série d'outils destinés à accompagner les clients tout au long du processus de projet, de sa définition à sa réalisation.

Les concours sont l'instrument le plus important du BMA : ils permettent une ouverture transparente des marchés d'architecture, d'urbanisme ou d'espace public et contribuent à la qualité des projets et donc, in fine, de la ville. Les«appels» non anonymes et lancés à l'échelle internationale sont conçus comme un hybride entre les concours ouverts et les concours sur invitation et pourraient être un format à envisager plus fréquemment en Suisse?

L’exposition présentera également une sélection de projets et leurs contextes urbains immédiats sous forme de "tableaux vivants" développés spécialement pour l'exposition par Maxime Delvaux, photographe d'architecture belge basé à Bruxelles.

Commissaires : Roxane Le Grelle, Andreas Kofler (S AM)

Une exposition du S AM Musée suisse d'architecture en coopération avec le Bouwmeester Maître Architecte (BMA) et avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.

Avec le soutien de Wallonie Bruxelles International et la présence de Sharon Weinblum, Déléguée générale WB à Genève et de Gabriela Dobre Chargés de Développement Culturel et Patrimonial à la délégation générale WB à Genève.

Vernissage : 18.10.2024, 19 h

Contacts

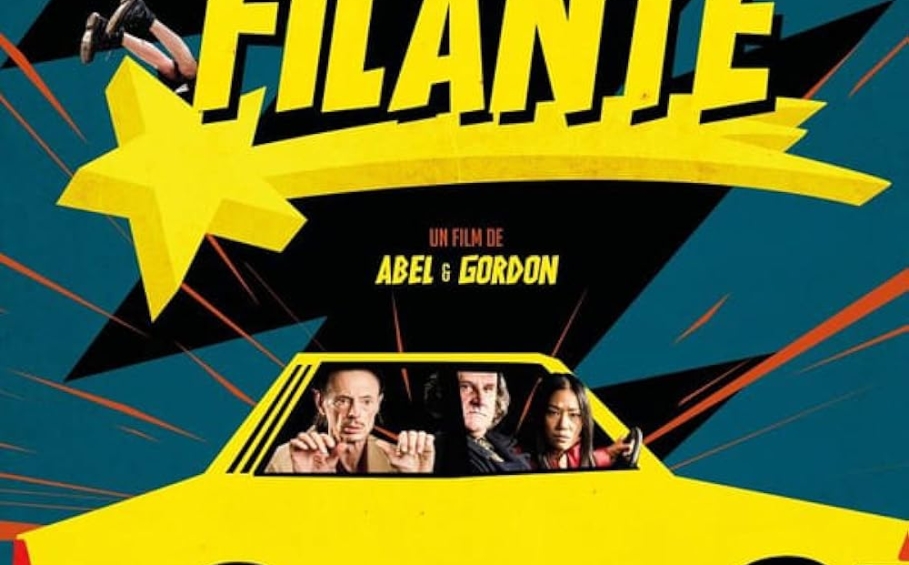

Le film L’étoile filante d’Abel et Gordon a été proposé dans la catégorie « Maestros del Cine » (maîtres du cinéma). Environ 90 personnes ont pu profiter de cette comédie, projetée dans deux lieux différents : la Cinémathèque Nationale au cœur du centre historique de Santiago et au cinéma Cinepolis de La Reina, un grand cinéma d’une commune de l’ouest de la ville.

Par ailleurs, dans la section industrie, la représentation Wallonie-Bruxelles au Chili a organisé une conférence de présentation de l’accord de coproduction audiovisuelle entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Chili. Cette présentation a eu lieu à la faculté de communication de l’Université Catholique du Chili. En plus de la participation des membres de la Représentation Wallonie-Bruxelles, Isabelle Hanssen du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles, est intervenue à distance en format virtuel. Le public présent était ravi de (re)découvrir cette opportunité de collaboration dans le secteur audiovisuel.

Le film L’étoile filante d’Abel et Gordon a été proposé dans la catégorie « Maestros del Cine » (maîtres du cinéma). Environ 90 personnes ont pu profiter de cette comédie, projetée dans deux lieux différents : la Cinémathèque Nationale au cœur du centre historique de Santiago et au cinéma Cinepolis de La Reina, un grand cinéma d’une commune de l’ouest de la ville.

Par ailleurs, dans la section industrie, la Représentation Wallonie-Bruxelles au Chili a organisé une conférence de présentation de l’accord de coproduction audiovisuelle entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Chili.

Cette présentation a eu lieu à la faculté de communication de l’Université Catholique du Chili. En plus de la participation des membres de la Représentation Wallonie-Bruxelles, Isabelle Hanssen du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles, est intervenue à distance en format virtuel.

Le public présent était ravi de (re)découvrir cette opportunité de collaboration dans le secteur audiovisuel.

Bouton - en savoir plus

Cet été, l’Université Catholique de Louvain et l’Université de Liège ont proposé à la suite l’Université de MONS et de l’Université Libre de Bruxelles, une qualification professionnelle dans l’enseignement du français langue étrangère à destination des professeur.e.s et futur.e.s professeur.e.s de FLE, permettant un perfectionnement méthodologique et didactique.

Toutefois, chaque université a proposé un programme personnalisé.

Retour au début

Du côté de l’UCL

Il s’agit d’un stage fondé par le Professeur Luc Collès en 1994, organisé par La Faculté de philosophie, arts et lettres. Les stagiaires ont le choix entre une vingtaine de modules animés par une équipe de formateurs et de formatrices, ce qui leur permet de personnaliser leur programme en fonction de leur besoin et de leur niveau.

Retour au débutDu côté de l’ULG

Le stage se focalise sur les méthodes des TICE. La formation permet également aux professeur.e.s de découvrir au travers d’un module « Culture francophone » les aspects culturels riches et variés de la Belgique francophone.

Les stagiaires ont également profité de nombreuses visites, à Bruxelles, à Bruges, à Dinant, à Durbuy et dans les villes où se déroulaient les stages.

À Liège, ce sont le Musée Curtius, l’Outremeuse et les coteaux qui ont été mis à l’honneur. Du côté de Louvain-la-Neuve, les stagiaires ont eu le plaisir de découvrir la ville avec un guide leur partageant de nombreux renseignements historiques et culturels.

C’est sur cette note culturelle, que les stages d’été se sont achevés. Ils seront de retour en 2025.

Vous avez pu découvrir cet été, les spécificités des quatre stages d’été soutenus par WBI, consacrés à l’étude du français et du français-langues étrangères, organisés dans quatre universités de Belgique francophone.

Si vous souhaitez participer à l’un d’entre eux l’année prochaine et obtenir une bourse octroyée par Wallonie-Bruxelles International, abonnez-vous aux pages LinkedIn de WBI et des différentes universités organisatrices.

À l’année prochaine !

Retour au débutCet été, l’Université Catholique de Louvain et l’Université de Liège ont proposé à la suite l’Université de MONS et de l’Université Libre de Bruxelles, une qualification professionnelle dans l’enseignement du français langue étrangère à destination des professeur.e.s et futur.e.s professeur.e.s de FLE, permettant un perfectionnement méthodologique et didactique.

Toutefois, chaque université a proposé un programme personnalisé.

Retour au débutDu côté de l’UCL

Il s’agit d’un stage fondé par le Professeur Luc Collès en 1994, organisé par La Faculté de philosophie, arts et lettres. Les stagiaires ont le choix entre une vingtaine de modules animés par une équipe de formateurs et de formatrices, ce qui leur permet de personnaliser leur programme en fonction de leur besoin et de leur niveau.

Retour au débutDu côté de l’ULG

Le stage se focalise sur les méthodes des TICE. La formation permet également aux professeur.e.s de découvrir au travers d’un module « Culture francophone » les aspects culturels riches et variés de la Belgique francophone.

Les stagiaires ont également profité de nombreuses visites, à Bruxelles, à Bruges, à Dinant, à Durbuy et dans les villes où se déroulaient les stages.

À Liège, ce sont le Musée Curtius, l’Outremeuse et les coteaux qui ont été mis à l’honneur. Du côté de Louvain-la-Neuve, les stagiaires ont eu le plaisir de découvrir la ville avec un guide leur partageant de nombreux renseignements historiques et culturels.

C’est sur cette note culturelle que les stages d’été se sont achevés. Ils seront de retour en 2025.

Vous avez pu découvrir cet été, les spécificités des quatre stages d’été soutenus par WBI, consacrés à l’étude du français et du français-langues étrangères, organisés dans quatre universités de Belgique francophone.

Si vous souhaitez participer à l’un d’entre eux l’année prochaine et obtenir une bourse octroyée par Wallonie-Bruxelles International, abonnez-vous aux pages LinkedIn de WBI et des différentes universités organisatrices.

À l’année prochaine !

Retour au débutBouton - en savoir plus

Objectif ? Soutenir le Rwanda dans son ambition de devenir un pays à revenu moyen par une croissance moyenne soutenue du PIB et une réduction accélérée de la pauvreté, notamment en tirant parti des compétences de la population rwandaise. Le tout donc en allant voir ce qui se fait au Sénégal, pays qui a déjà une longueur d’avance en la matière…

La vision 2020 du gouvernement rwandais et ses différentes stratégies liées au développement économique et à la réduction de la pauvreté cherchent à accélérer le progrès du Rwanda. Son ambition est de devenir un pays à revenu moyen par une croissance moyenne soutenue du PIB de 11,5% et une réduction accélérée de la pauvreté à moins de 30% de la population. Cet objectif sera atteint en tirant parti des compétences de la population rwandaise, notamment des jeunes.

On le sait, l’industrie rwandaise de la mode et de l’habillement a été considérée comme un moteur économique potentiel pour atteindre l’objectif national de devenir une nation à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2035 et une nation à revenu supérieur d’ici 2050.

Retour au débutEncourager les marchés locaux

Suite à l’interdiction des textiles importés, le gouvernement rwandais avait introduit la politique « Made in Rwanda » en 2015 pour encourager les marchés intérieurs locaux et les citoyens à acheter des produits fabriqués au Rwanda. « La politique ‘Made in Rwanda’ est une feuille de route visant à accroître la compétitivité en améliorant le marché intérieur du Rwanda par le développement de la chaîne de valeur de l’industrie de la mode et du vêtement », explique Sigrid De Meester, chargée de mission Rwanda au siège de l’APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger). « La politique a défini cinq piliers qui pourraient aider à atteindre les objectifs de cette campagne. Ils consistent à comprendre les stratégies spécifiques au secteur, à diminuer le prix de la production, à améliorer la qualité, à promouvoir les liens en amont et à changer les mentalités », ajoute-t-elle.

Pour rappel, l’APEFE est active en formation technique et professionnelle depuis plus de 25 ans au Rwanda, ce qui lui donne une connaissance du contexte rwandais assez développée. « Elle appuie d’ailleurs la mise en œuvre d’un programme en formation duale depuis 2017 dans les métiers de la mode (couture, cuir) et a mis un focus sur l’insertion et l’entrepreneuriat des jeunes issus des filières techniques ». Ainsi, par exemple, entre 2017 et 2021, le programme APEFE a appuyé la couture et le cuir dans les centres TVET et à l’IPRC de Kigali par la fourniture d’équipements, des formations techniques ainsi que le développement des curricula couture.

Retour au débutDifférents partenaires

« L’APEFE travaille en partenariat avec MIFOTRA (Ministry of Public Service & Labour), RTB (Rwanda TVET Board) et RDB (Official Development Board). L’appui à RDB concerne les besoins de compétences sur le marché du travail. Le secteur privé, via les associations professionnelles, est également partie prenante du programme. Une relation de confiance a été établie entre l’APEFE et les différents intervenants et institutions ».

Pour répondre aux challenges de la chaîne de valeur, il faut miser sur le renforcement de capacités techniques et non techniques par la formation et le mentorat pour permettre l’amélioration de la qualité, de la durabilité et du patrimoine de l’industrie de la mode et de l’habillement au Rwanda. Ceci doit passer par la mise en œuvre systématique de normes de qualité et de durabilité pour les produits fabriqués au Rwanda, la fourniture d’une formation de qualité en misant sur des formateurs qualifiés, au sein d’institutions techniques et professionnelles et de l’enseignement supérieur (IPRC Kigali section fashion stylisme) et encore l’amélioration des compétences entrepreneuriales et en matière de gestion.

Retour au débutStratégie de transformation

Par ailleurs, la stratégie de transformation des secteurs du textile, de l’habillement et du cuir a souligné l’importance de disposer d’un Institut rwandais du design et de l’habillement, indispensable pour construire une masse critique de main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir qui soutiendra la production de produits de qualité et compétitifs pour l’industrie du vêtement au Rwanda.

C’est donc dans ce contexte qu’une délégation de 9 personnes est partie en mai au Sénégal, avec pour objectif l’échange d’expertises Sud-Sud entre le Rwanda et le Sénégal.

« Le but pour les membres du voyage d’étude est d’améliorer l’organisation de la chaîne de valeur de la mode au Rwanda en identifiant les opportunités grâce aux expériences et au savoir-faire sénégalais », ajoute Sigrid De Meester. « Le voyage d’étude vise à s’imprégner de l’expérience et du savoir-faire sénégalais dans le domaine de la mode, du textile, de l’appui à la chaine de valeur et de l’art et créativité en général. C’est aussi une manière d’identifier des opportunités de collaboration Sud-Sud et d’apprendre de la manière dont leurs homologues au Sénégal sont organisés et soutiennent leurs membres. La mission permet aussi d’apporter des éléments d’informations pertinents afin de faciliter le développement d’une stratégie contextualisée pour améliorer la mode au Rwanda en coopération/cohérence avec les acteurs sénégalais et belges. C’est aussi l’occasion d’apprendre de l’expérience sénégalaise dans le domaine de l’entrepreneuriat lié au secteur de la mode. L’APEFE estime que le Rwanda peut apprendre d’autres pays d’Afrique qui ont misé sur l’industrie textile et la mode comme moteurs économiques. Ce voyage d’étude renforce non seulement les relations entre le Rwanda et le Sénégal, mais démontre également l’engagement de l’APEFE à promouvoir le partage des connaissances Sud-Sud. L’équipe visite la Direction de la Coopération Technique/Secrétariat Général du Gouvernement, la Délégation pour l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, l’Institut de Coupe, de Couture et de Mode ainsi que l’École d’Enseignement Technique et Professionnel et l’écosystème très riche des créateurs sénégalais », ajoute-t-elle. « Cette mission vise à faciliter l’échange d’expériences entre les acteurs rwandais et sénégalais au profit non seulement des bénéficiaires du programme mais aussi de l’industrie de la mode rwandaise dans son ensemble. Elle cherche à identifier les opportunités de collaboration Sud-Sud et à renforcer l’initiative ‘Made in Rwanda’ ».

« L’idée étant que les participants de la mission puissent profiter de l’expérience sénégalaise dans le domaine de l’entrepreneuriat lié au secteur de la mode en vue de soumettre un rapport complet du voyage d’étude, y compris les leçons et les expériences apprises au Sénégal, tout en émettant des recommandations à prendre en compte lors du développement de la collaboration dans la chaîne de valeur de la mode au Rwanda », conclut Sigrid De Meester.

Par Laurence Briquet

Cet article est issu de la Revue W+B n°164.

Retour au débutObjectif ? Soutenir le Rwanda dans son ambition de devenir un pays à revenu moyen par une croissance moyenne soutenue du PIB et une réduction accélérée de la pauvreté, notamment en tirant parti des compétences de la population rwandaise. Le tout donc en allant voir ce qui se fait au Sénégal, pays qui a déjà une longueur d’avance en la matière…

La vision 2020 du gouvernement rwandais et ses différentes stratégies liées au développement économique et à la réduction de la pauvreté cherchent à accélérer le progrès du Rwanda. Son ambition est de devenir un pays à revenu moyen par une croissance moyenne soutenue du PIB de 11,5% et une réduction accélérée de la pauvreté à moins de 30% de la population. Cet objectif sera atteint en tirant parti des compétences de la population rwandaise, notamment des jeunes.

On le sait, l’industrie rwandaise de la mode et de l’habillement a été considérée comme un moteur économique potentiel pour atteindre l’objectif national de devenir une nation à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2035 et une nation à revenu supérieur d’ici 2050.

Retour au débutEncourager les marchés locaux

Suite à l’interdiction des textiles importés, le gouvernement rwandais avait introduit la politique « Made in Rwanda » en 2015 pour encourager les marchés intérieurs locaux et les citoyens à acheter des produits fabriqués au Rwanda. « La politique ‘Made in Rwanda’ est une feuille de route visant à accroître la compétitivité en améliorant le marché intérieur du Rwanda par le développement de la chaîne de valeur de l’industrie de la mode et du vêtement », explique Sigrid De Meester, chargée de mission Rwanda au siège de l’APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger). « La politique a défini cinq piliers qui pourraient aider à atteindre les objectifs de cette campagne. Ils consistent à comprendre les stratégies spécifiques au secteur, à diminuer le prix de la production, à améliorer la qualité, à promouvoir les liens en amont et à changer les mentalités », ajoute-t-elle.

Pour rappel, l’APEFE est active en formation technique et professionnelle depuis plus de 25 ans au Rwanda, ce qui lui donne une connaissance du contexte rwandais assez développée. « Elle appuie d’ailleurs la mise en œuvre d’un programme en formation duale depuis 2017 dans les métiers de la mode (couture, cuir) et a mis un focus sur l’insertion et l’entrepreneuriat des jeunes issus des filières techniques ». Ainsi, par exemple, entre 2017 et 2021, le programme APEFE a appuyé la couture et le cuir dans les centres TVET et à l’IPRC de Kigali par la fourniture d’équipements, des formations techniques ainsi que le développement des curricula couture.

Retour au débutDifférents partenaires

« L’APEFE travaille en partenariat avec MIFOTRA (Ministry of Public Service & Labour), RTB (Rwanda TVET Board) et RDB (Official Development Board). L’appui à RDB concerne les besoins de compétences sur le marché du travail. Le secteur privé, via les associations professionnelles, est également partie prenante du programme. Une relation de confiance a été établie entre l’APEFE et les différents intervenants et institutions ».

Pour répondre aux challenges de la chaîne de valeur, il faut miser sur le renforcement de capacités techniques et non techniques par la formation et le mentorat pour permettre l’amélioration de la qualité, de la durabilité et du patrimoine de l’industrie de la mode et de l’habillement au Rwanda. Ceci doit passer par la mise en œuvre systématique de normes de qualité et de durabilité pour les produits fabriqués au Rwanda, la fourniture d’une formation de qualité en misant sur des formateurs qualifiés, au sein d’institutions techniques et professionnelles et de l’enseignement supérieur (IPRC Kigali section fashion stylisme) et encore l’amélioration des compétences entrepreneuriales et en matière de gestion.

Retour au débutStratégie de transformation

Par ailleurs, la stratégie de transformation des secteurs du textile, de l’habillement et du cuir a souligné l’importance de disposer d’un Institut rwandais du design et de l’habillement, indispensable pour construire une masse critique de main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir qui soutiendra la production de produits de qualité et compétitifs pour l’industrie du vêtement au Rwanda.

C’est donc dans ce contexte qu’une délégation de 9 personnes est partie en mai au Sénégal, avec pour objectif l’échange d’expertises Sud-Sud entre le Rwanda et le Sénégal.

« Le but pour les membres du voyage d’étude est d’améliorer l’organisation de la chaîne de valeur de la mode au Rwanda en identifiant les opportunités grâce aux expériences et au savoir-faire sénégalais », ajoute Sigrid De Meester. « Le voyage d’étude vise à s’imprégner de l’expérience et du savoir-faire sénégalais dans le domaine de la mode, du textile, de l’appui à la chaîne de valeur et de l’art et créativité en général. C’est aussi une manière d’identifier des opportunités de collaboration Sud-Sud et d’apprendre de la manière dont leurs homologues au Sénégal sont organisés et soutiennent leurs membres. La mission permet aussi d’apporter des éléments d’informations pertinents afin de faciliter le développement d’une stratégie contextualisée pour améliorer la mode au Rwanda en coopération/cohérence avec les acteurs sénégalais et belges. C’est aussi l’occasion d’apprendre de l’expérience sénégalaise dans le domaine de l’entrepreneuriat lié au secteur de la mode. L’APEFE estime que le Rwanda peut apprendre d’autres pays d’Afrique qui ont misé sur l’industrie textile et la mode comme moteurs économiques. Ce voyage d’étude renforce non seulement les relations entre le Rwanda et le Sénégal, mais démontre également l’engagement de l’APEFE à promouvoir le partage des connaissances Sud-Sud. L’équipe visite la Direction de la Coopération Technique/Secrétariat Général du Gouvernement, la Délégation pour l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, l’Institut de Coupe, de Couture et de Mode ainsi que l’École d’Enseignement Technique et Professionnel et l’écosystème très riche des créateurs sénégalais », ajoute-t-elle. « Cette mission vise à faciliter l’échange d’expériences entre les acteurs rwandais et sénégalais au profit non seulement des bénéficiaires du programme mais aussi de l’industrie de la mode rwandaise dans son ensemble. Elle cherche à identifier les opportunités de collaboration Sud-Sud et à renforcer l’initiative ‘Made in Rwanda’ ».

« L’idée étant que les participants de la mission puissent profiter de l’expérience sénégalaise dans le domaine de l’entrepreneuriat lié au secteur de la mode en vue de soumettre un rapport complet du voyage d’étude, y compris les leçons et les expériences apprises au Sénégal, tout en émettant des recommandations à prendre en compte lors du développement de la collaboration dans la chaîne de valeur de la mode au Rwanda », conclut Sigrid De Meester.

Par Laurence Briquet

Cet article est issu de la Revue W+B n°164.

Retour au début