Adresse

Exposition hors les murs

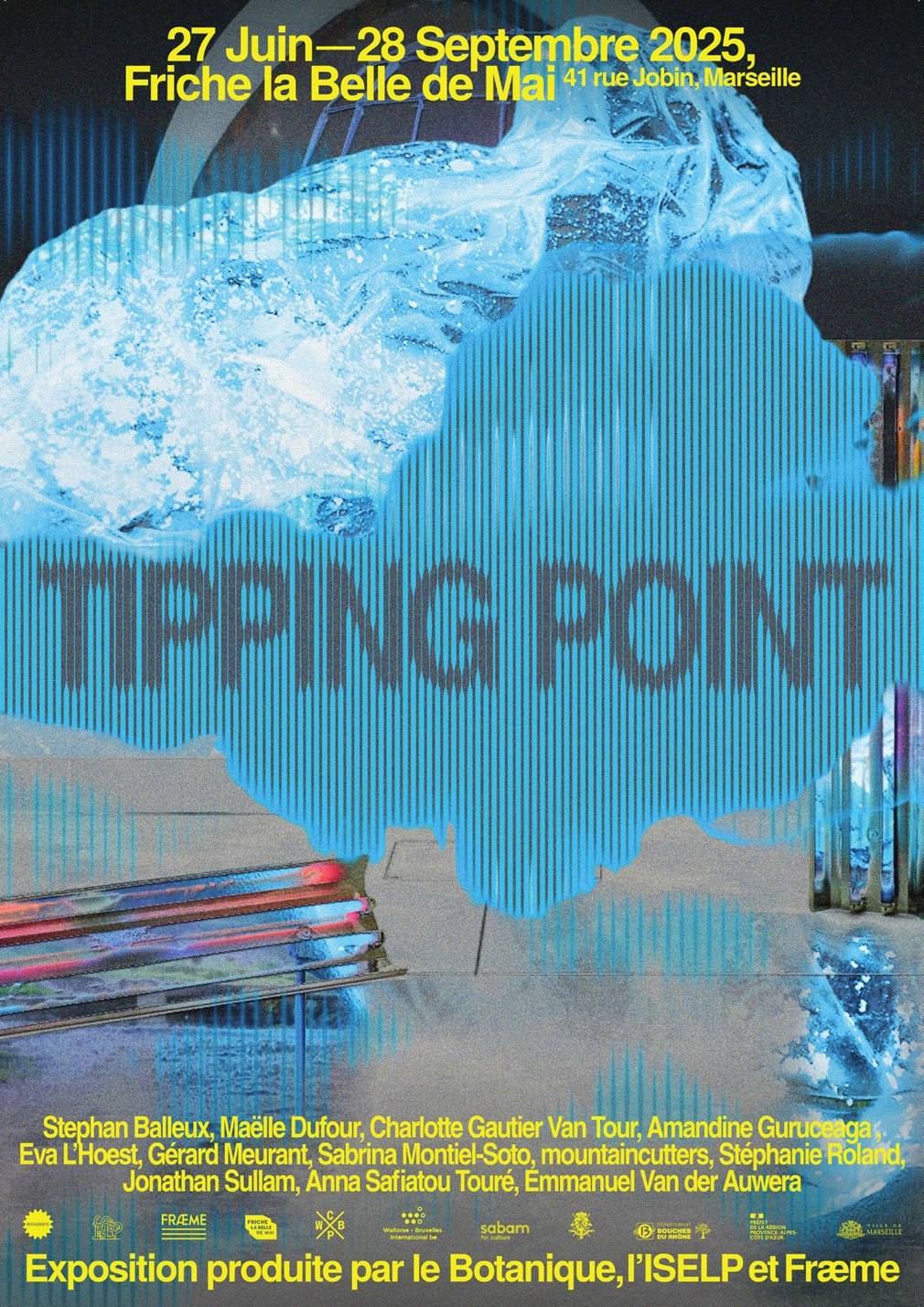

La scène artistique belge franchit les frontières et part à la rencontre du public marseillais. Dix artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles exposent leurs œuvres à La Friche dela Belle de Mai, à Marseille, aux côtés de deux artistes locales invitées pour l’occasion.

Tipping Point (point de basculement, ou seuil critique) désigne cet instant où une société atteint un point de non-retour, basculant irrémédiablement vers une nouvelle configuration. Aujourd’hui, ce sentiment de rupture est omniprésent : les bouleversements climatiques, l’accélération numérique, la polarisation politique notamment, génèrent une anxiété croissante face à l’avenir.

Sous le nom Tipping Point, l’exposition rassemble dix artistes de la scène belge francophone ainsi que deux artistes marseillaises, dont les œuvres partagent toutes une forte présence physique. Certaines se nourrissent du monde numérique ou de la réalité virtuelle, les transposant en une matérialité palpable ; d’autres interrogent le matériau concret, sa texture, ses qualités plastiques. Dans tous les cas, cette présence incarnée s’accompagne d’une émotion froide, inquiète, en phase avec les bouleversements d’une Humanité en mutation.

Face à un monde qui semble nous glisser entre les doigts, ces artistes capturent volontairement ou non l’essence de ce basculement. Et surtout, par leurs pratiques, iels nous ouvrent des voies alternatives.

Artistes invité·es: Stephan Balleux, Maëlle Dufour, Charlotte Gautier Van Tour, Amandine Guruceaga, Eva L’Hoest, Gérard Meurant, Sabrina Montiel-Soto, Mountaincutters, Stéphanie Roland, Jonathan Sullam, Anna Safiatou Touré, Emmanuel Van der Auwera.

L’ISELP est un centre de diffusion et de recherche dédié à l’art contemporain. À travers un large éventail d’activités, l’Institut invite des publics variés à explorer les formes artistiques actuelles. Chaque année, l’Institut organise plusieurs expositions et propose un programme discursif mêlant conférences, cours et podcasts. L’ISELP accueille également des résidences artistiques, scientifiques et de médiation. Enfin, des activités pédagogiques viennent compléter cette offre, favorisant la rencontre et la réflexion autour de l’art.

Le Botanique, à Bruxelles, est un lieu où les arts plastiques et la musique se rencontrent. Ancien jardin botanique, il est désormais le centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une quinzaine d’expositions et plus de 500 concerts à l’année. Engagé dans la promotion de la création émergente, le Botanique soutient les artistes locaux et favorisent l’expérimentation et le dialogue artistique.

En pratique

Mercredi au vendredi - 14:00 à 19:00

Samedi et dimanche - 13:00 à 19:00

Retrouvez toutes les informations pratique sur le site La Friche.

En collaboration avec la Loterie Nationale, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, Wallonie-Bruxelles International, la SABAM, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Consulat Général de Belgique en France et Art-O-rama.

Adresse

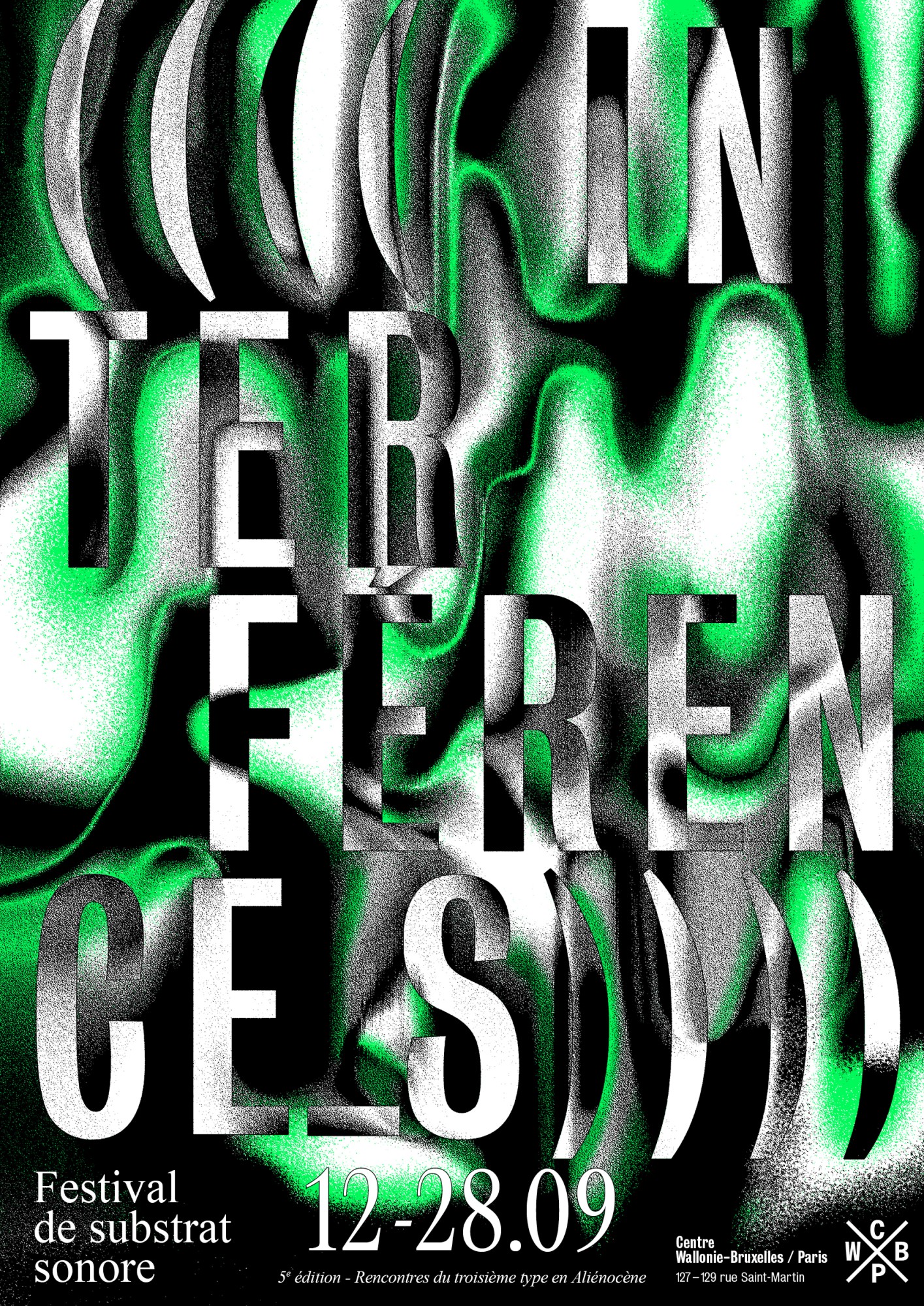

La 5e édition de ((((𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘_𝗦)))) dont la morphologie s’opère en cette année sous forme essentiellement d’expériences live, revient du 𝟭𝟮 𝗮𝘂 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, avec une programmation résolument prospective & immersive / virale & transfrontiériste qui symbiose des artistes des scènes expérimentales sonores belges et françaises.

Cette édition sonde l’altérité radicale, les territoires inconnus et les voix de l’ailleurs, en réverbération à l’exposition "La condition extra-terrestre" coproduite par l’Observatoire de l’Espace du CNES qui orbitera au Centre aux mêmes dates et en écume au projet Symbiosium#2 qui fut déployé au Centre.

Le vendredi 26 : une soirée où les marges, subalternités seront célébrées - en cette édition, notre xéno festival ((((INTERFERENCE_S)))) s’allie avec le frondeur festival belgo-français In.Out.Sider - festival d’arts et musiques expérimentales dont la programmation mêle pratiques, performances d’art brut et live électroniques.

Avec les artistes Alice Hebborn & Thomas Giry & Daniel Schmitz#UNE TRIBU collectif – Brainrot Cowboy & Schrunzel & Thomas Mahmoud – Cabiria Chomel & Iris Estivals & Margaux Auroux & Gabriel Planat – Christina Monet b2b Etienne Blanchot – Clarice Calvo-Pinsolle – Frédéric Prieur – Grégory Grosjean & Dimitri Coppe – Justine Salamin – Léa Paintandre – Léa Roger & Faye Yannarou – Marie Klock – Mélodie Blaison – Mika Oki – Miskin Télé – Nova Materia – Wanino

Du 12 au 28 septembre 2025

Réservation conseillée -> https://urls.fr/BNLHSQ

En partenariat avec le festival In.Out.Sider et Le Barboteur (Pantin)

Pour plus d’infos : https://cwb.fr/agenda/interference-s-5-festival-de-substrat-sonore

Adresse

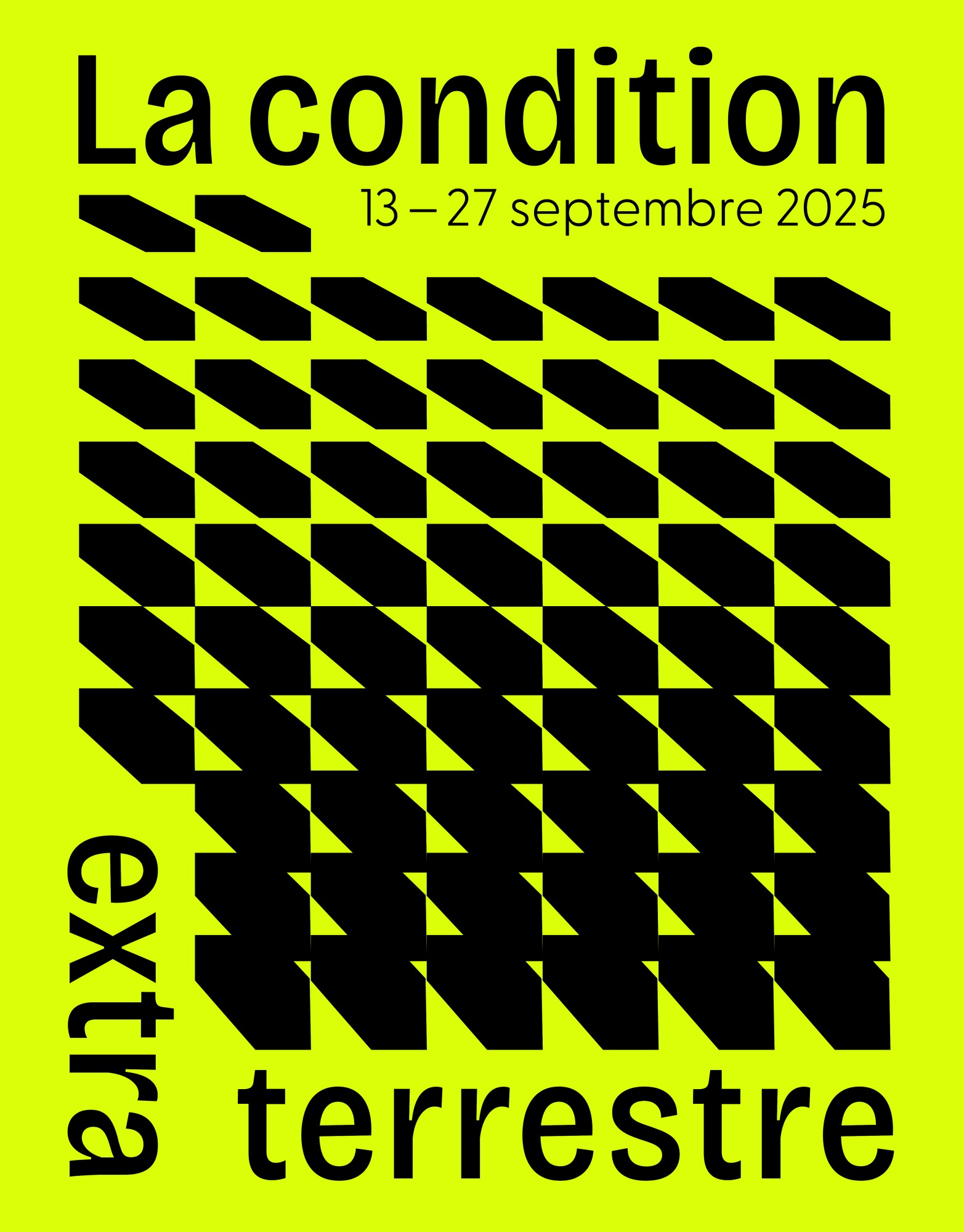

𝗗𝘂 𝟭𝟯 𝗮𝘂 𝟮𝟳 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗹’𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 « 𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖-𝙩𝙚𝙧𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚 » 𝗮𝘂 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝗶𝗲-𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀, 𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲.

Cette exposition offre une réflexion sur l’état extra-terrestre, défini par un environnement hors du sol terrestre et une approche singulière de notre condition terrienne et du développement des activités spatiales. Onze artistes accompagnés par l’Observatoire de l’Espace du Cnes dans leur travail de création abordent cette thématique à travers trois approches différentes.

Sylvie Bonnot, Benoît Géhanne, Élise Parré et Simon Zagari s’inscrivent dans l’historicité de la condition extra-terrestre, explorant les aspects techniques, politiques et scientifiques qui ont permis d’atteindre cet état. Amélie Bouvier, Annabelle Guetatra, Olivain Porry et Jeanne Susplugas se focalisent sur l’évolution de nos mentalités, en considérant les échanges entre l’extra-terrestre et notre monde, et la manière dont ils transforment nos pratiques sur Terre, qu’elles soient techniques, scientifiques ou spirituelles. Enfin, les œuvres créées en impesanteur par Smith et Arthur Desmoulin ainsi que le projet OSCAR de Stéphane Thidet illustrent les opportunités de création permises par cette condition extra-terrestre, proposant au visiteur une expérience phénoménologique de l’Espace. Présentés dans une ambiance brutaliste, les œuvres révèlent certaines spécificités de la condition extra-terrestre, incitant à repenser nos constructions mentales de l’Espace sans rompre définitivement avec la Terre.

Cette exposition est coproduite avec le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, dans le cadre du programme hors les murs de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, voué à présenter au public le plus large les œuvres d’artistes en résidence, nouvellement produites ou issues de sa collection d’art contemporain.

Du 13 au 27 septembre 2025

𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲́𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲

Vernissage le 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟮 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬

En clôture - 𝟮𝟭𝗵 : Concert de 𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔 (sur réservation : https://urls.fr/7GZvlK)

Pierre de Maere, l'étoile montante de la pop francophone, bouscule les codes avec son style flamboyant, sa voix singulière et ses textes poétiques. Auteur-compositeur-interprète, il est révélé avec le tube Un jour je marierai un ange. Son audace, son élégance et son univers visuel unique ont conquis un large public bien au-delà de nos frontières. Entre mode, musique et charisme scénique, Pierre incarne une nouvelle génération d’artistes inclassables.

Sous un angle humain et dans un format court, ils ont accepté de répondre à nos questions. Vous voulez en savoir plus sur eux, alors suivez les épisodes de Ecoutez-vous le belge?

Retrouvez toutes les interviews ci-dessous.

Sous un angle humain et dans un format court, ils ont accepté de répondre à nos questions. Vous voulez en savoir plus sur eux, alors suivez les épisodes de Ecoutez-vous le belge?

Retrouvez toutes les interviews ci-dessous.

Retour au débutPierre de Maere

Pierre de Maere, l'étoile montante de la pop francophone, bouscule les codes avec son style flamboyant, sa voix singulière et ses textes poétiques. Auteur-compositeur-interprète, il est révélé avec le tube Un jour je marierai un ange. Son audace, son élégance et son univers visuel unique ont conquis un large public bien au-delà de nos frontières. Entre mode, musique et charisme scénique, Pierre incarne une nouvelle génération d’artistes inclassables.

La page Facebook de Pierre de Maere

Retour au débutOrlane

Originaire de Philippeville, Orlane s’impose comme l’une des révélations de la scène musicale belge. Après un parcours atypique (elle est diplômée en médecine !), cette auteure-compositrice-interprète a choisi de suivre sa passion pour la musique et de partager des chansons à la fois intimes et lumineuses. Son univers musical évolue entre pop moderne, touches électro et chanson française, porté par une plume sincère et poétique. Orlane aborde dans ses textes les émotions du quotidien, la résilience et les rêves, sur des mélodies accrocheuses qui la rendent déjà incontournable sur la nouvelle scène francophone. On la découvre ici en vidéo, où elle revient sur son parcours, ses inspirations et ce qui fait la singularité de sa musique. À suivre absolument !

Retour au débutWinter Woods

Winter Woods est un groupe belge d'indie/folk namurois dont l'empreinte musicale est teintée d'émotions, de pureté et d'authenticité. Avec ses instruments acoustiques (guitare, banjo, contrebasse, mandoline, clavier et violon), la formation propose une palette sonore variée et entraînante, soulignée avec justesse et sensibilité par la voix de Maximilien Toussaint, le chanteur. Formé en 2017, le groupe incarne l’alliance entre l’amitié, la passion pour la musique et le désir de partager un univers propre et singulier. Leur premier concert en 2018 marque le début d’une série de performances enflammées. Fort de leur succès aux Francofolies de Spa, à Lasemo, aux Solidarités ou au Botanique, le groupe sort en 2019 un premier album intitulé « Rosewood », enregistré au célèbre studio ICP. Le single « Change is Coming » envahit les ondes et gagne le cœur des gens. Le groupe remporte alors plusieurs concours. Cette ascension fulgurante est interrompue par la crise sanitaire et les musiciens décident de faire une pause dans leur carrière musicale. Ils se remettent à la composition et aux répétitions en 2023 et enchaînent la sortie de plusieurs nouveaux titres. Winter Woods, c’est bien plus qu’un groupe, c’est une expérience musicale profonde, un voyage au cœur de l’émotion et de la créativité.

La page Facebook de Winter Woods

Retour au débutCOLT

Le duo belge COLT, composé de Coline Debry et Antoine Jorissen, est la nouvelle sensation électro-pop venue de Bruxelles. Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, ils se démarquent par leur créativité, leur énergie et la fusion unique de leurs univers : la voix puissante et sensible de Coline rencontre les instrumentales envoûtantes d'Antoine. Depuis leurs débuts en 2018, ils enchaînent les succès avec des millions d'écoutes sur les plateformes et des concerts de Bruxelles à Paris, jusqu'à New York. Leur single Insomnies a marqué un tournant, propulsant le groupe sur la scène pop francophone et leur permettant de conquérir un large public en France et en Belgique. Leur style navigue entre électro-pop, indie et folk, avec des textes souvent engagés et touchants, désormais majoritairement en français. COLT, c'est l'histoire d'une amitié, d'une passion commune et d'une ascension fulgurante à suivre absolument !

Retour au débutEssyla

Avec son tempérament fantasque et son look excentrique, Essyla s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène pop belge. Finaliste remarquée de The Voice Belgique en 2021, elle séduit par un univers coloré, moderne et résolument groovy, où la pop fusionne avec le funk et la soul. Bercée par la chanson française, Essyla puise aussi son inspiration chez les grandes voix du jazz, de la folk, du rock et du funk, notamment les légendes américaines. Sa voix puissante et maîtrisée, alliée à un flow impressionnant en anglais, donne vie à des textes engagés, où l’émancipation féminine occupe une place centrale. Après un premier EP remarqué, elle revient avec de nouveaux titres comme « Tip Toe », annonçant un projet encore plus audacieux. Essyla, c’est l’énergie d’une nouvelle génération pop, à découvrir absolument en live !

Retour au débutYKONS

Rencontre avec YKONS lors des Francos de Spa 2024. Le groupe s’apprête à monter pour la toute première fois sur la grande scène Pierre Rapsat. Après avoir joué partout ailleurs au fil des années, il va enfin vivre le grand frisson. Juste avant de monter sur scène, Renaud et Yann, deux des cinq membres du groupe, partagent leur excitation… notamment cette impatience de se retrouver perdus dans cette masse face à une mer de visages. Depuis, ils connaissent la sensation. Et elle était à la hauteur. Quelques jours plus tôt, le groupe affiche complet à l’Ancienne Belgique, le soir même de la sortie de leur nouvel album « 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐍𝐢𝐧𝐞 ». Originaires de la région de Herve, 𝐘𝐊𝐎𝐍𝐒 est un groupe pop rock qui vit pour la scène. Leur musique, portée par des messages d’espoir, de résilience et d’acceptation de soi, touche un public toujours plus large.

Retour au débutDan San

Retour au débutRIVE

RIVE est un groupe électro-pop fondé par 2 amis, Juliette, au chant, à la guitare, au piano et Kevin à la batterie, au clavier et aux arrangements. Anciens vainqueurs du Franc'off en 2016, RIVE a fait depuis un très beau parcours en Belgique mais aussi à l’étranger (Chine, Brésil, Suisse, Canada…). L'univers est dark et profond, les mélodies sont travaillées et précisément jouées. La délicatesse, la voie douce et la chaleur de l'interprétation vocale contrastent avec les sujets développés et la dureté du propos. Alors que beaucoup d’artistes chantent en anglais, RIVE choisit le français pour faire passer des messages. « C’est d’emblée plus fort dit Juliette ». RIVE n’a pas fini de nous émouvoir et de nous faire danser !

Retour au débutDoowy

En peu de temps, Doowy s’est fait une place sur la scène pop francophone. Révélé artiste découverte des radios publiques francophones dès son premier single, Doowy séduit tant les médias que le public. Rapidement, il se produit sur de nombreuses scènes et assure les premières parties de Hervé et Vianney. Après avoir contribué au succès d’autres stars de la scène belge, comme Mustii ou Lost Frequencies, Doowy décide de se lancer en solo juste avant la crise sanitaire. Son 1er EP, oscillant entre chanson française, disco et électro-pop, invitait à l’évasion et au lâcher prise. Son 2e EP, "Pastel Sunset", est teinté d'une aura solaire et rétro. Une ode aux couleurs délavées du temps, mêlant les teintes vieillies d'un passé nostalgique aux éclats vibrants d'un coucher de soleil. Doowy offre un voyage musical où les sons organiques des batteries et percussions à l'ancienne se mêlent aux synthés analogues d'antan, le tout saupoudré d'influences électroniques actuelles. Un tableau sonore qui évoque la douceur d'un coucher de soleil. Découvrez cet univers coloré, décomplexé et parfois carrément décalé où les contresens et l’humour se jouent en notes de fond.

Retour au débutRORI

RORI, jeune auteure, compositrice et interprète, bouscule la scène musicale belge depuis quelques années. Après avoir fait ses premiers pas dans la musique au sein du groupe BEFFROI, elle se lance en solo en 2020 et livre ses premiers singles qui suscitent directement l’attention des médias et des radios du pays. En 2022, RORI est prête à s’assumer et elle prend la décision de chanter exclusivement en français. Arrive alors l’incontournable hit "Docteur" qui explose sur toutes les radios et plateformes de streaming et la propulse dans la lumière. La jeune chanteuse débute 2023 avec la sortie de son premier EP. Dans "Ma saison en enfer", RORI nous propose un univers qui mélange différentes couleurs, soulignant son éclectisme et son amour pour la pop-culture. Elle se dévoile à travers cet EP et nous offre un regard brut, sans artifice, sur ses problèmes au quotidien. Elle se confie : rien ne devrait être trop sérieux, la vie continue. Après avoir écumé les scènes belges, son succès éclate à l’étranger également. En témoignent quelques concerts donnés en décembre 2023 au Vietnam, où elle a su conquérir un public désormais acquis à sa musique !

Retour au débutPerry Rose

Faut-il encore présenter Perry Rose ! Le Belgo-Irlandais, auteur, compositeur et interprète a déjà un parcours accompli. Après 30 ans de carrière et une dizaine d’albums, Perry Rose a rassemblé un large public qui apprécie son style. L'inspiration du rock des années 70 est omniprésente dans son répertoire. Ces années qui ont écrit les premières lettres de noblesse d'un art qui n'était pas encore reconnu comme tel et qui était même pour certains considéré comme décadent. Aujourd'hui lorsque l'on évoque les Beatles, les Rolling Stones ou encore les Who, c'est une évidence... Mais quand Perry se met à la musique, c'est dans cette ambiance musicale qu'il forge ses armes. C'est simplement une maîtrise incroyable et une joie sincère de retrouver son public qui rendent ses concerts inoubliables et spontanés. Il y a, dans sa musique, comme un vent d'Irlande qui inonde l'atmosphère. Ce sont aussi ses origines et cela s'entend. Subtile mélange de ballades irlandaises et d’univers pop anglo-saxon ! Ses mélodies n’ont pas fini de vous faire voyager !

Le site officiel de Perry Rose

Retour au débutMentissa

Naviguant entre pop anglaise et française, Mentissa combine à la fois douceur et maîtrise dans sa voix, ce qui rend sa prestation splendide et puissante. Sur scène, sa spontanéité et sa joie de vivre sont contagieuses, et elle nous livre son groove avec générosité. Elle a d’ailleurs reçu un accueil royal pour ses premières Francofolies lors de l’édition 2023. Mentissa, une artiste de Wallonie-Bruxelles à retenir…

Retour au débutLoïc Nottet

Depuis The Voice et ses premiers pas à Spa, Loïc Nottet a gagné en assurance. Le garçon timide et discret est devenu un artiste accompli fier de son succès. Sur scène, il offre une prestation juste et généreuse, un véritable show de musique et de danse, suivie par une foule enthousiaste qui reprend avec cœur ses premiers morceaux.

Le site officiel de Loïc Nottet

Retour au débutKid Noize

Musicien, DJ et producteur, Kid Noize - The man with a monkey face - propose une synthpop qui ravirales amateurs de musique pop et électro. Son troisième album Nowera vient de sortir ce 17 février 2023, accompagné du tome final de la bande dessinée “L’héritage de Nowera” dont il est co-scénariste. Il sera également à l'affiche de plusieurs festivals lors de l'été 2023.

Retour au débutDelta

Vous cherchez de la musique belge inspirante et unique ? Découvrez le groupe belge Delta qui allie des mélodies accrocheuses et des paroles profondes pour créer une expérience musicale inoubliable. Avec un style unique et une énergie contagieuse, Delta a captivé des milliers de fans en Belgique et à l’international. Leur musique continue d'inspirer de plus en plus de personnes chaque jour. Découvrez leur interview.

Ecoutez Delta sur DELTA - NIRVANA

Retour au débutRoscoe

Présent sur la scène pop/rock depuis déjà 10 ans, on ne présente plus le groupe liégeois Roscoe. Leurs deux premiers albums avaient déjà conquis le public, mais la sortie, tant attendue après 7 ans d’absence, de leur 3ème opus n’a fait que confirmer la place qu’ils occupent dans le cœur des gens. La voix chaude et la présence charismatique du chanteur, Pierre Dumoulin, contribuent au succès du groupe, qui propose un rock à la fois pêchu et profond, alternant morceaux qui donnent envie de bouger et morceaux plus mélancoliques. Mais, comme tout bon groupe, c’est sur scène qu’ils donnent toute la mesure de leur talent !

Retour au débutGlauque

Sur la carte des musiques actuelles, Glauque marque le territoire de son identité forte. Ouverte aux expériences électroniques, la formation modifie l’ADN du hip-hop et explose les codes de la chanson française. Leur dernier album, "L'inconnu", a été acclamé par la critique.

Retour au débutYkons

YKONS, c’est un groupe de 5 musiciens liégeois suivi par un public fidèle depuis leurs premières apparitions en festivals.

Touche-à-tout, ils assurent leurs compositions et leurs productions en menant un projet musical entre indie, électro et pop. Une identité marquée par des chansons autobiographiques, des mélodies entêtantes et une vraie générosité scénique.

Retour au débutClaire Laffut

Artiste protéiforme, Claire Laffut entre en musique par hasard et avec un brin de culot certainement. Reconnue pour ses prestations de mannequin et sa percée dans le tatouage éphémère, elle poursuit à présent deux passions, musique et arts graphiques. Son sens inné de la scène dévoile une énergie communicatrice.

Nourrie de pop française et de World Music, elle nous offre dans son dernier album Bleu des chansons feel good, peps et colorées.

La page Facebook de Claire Laffut

Retour au débutMustii

Auteur, compositeur, chanteur, Thomas Mustin dit Mustii est aussi connu comme acteur et metteur en scène. Etudiant en théâtre, il débute sa carrière de musicien par hasard en s’installant au synthé d’un ami. Il crée alors instinctivement des mélodies et se prend au jeu. L’envie de se professionnaliser et de monter un groupe vient très vite.

Personnalité aux multiples influences, il se sent encore imposteur dans le monde musical. Pourtant, il explose sur scène dans toute sa sincérité et sa puissance de voix et de jeu. Mustii, un musicien–acteur sensible et paradoxal à découvrir avec son dernier album It's Happening Now.

Retour au débutTyph Barrow

Dans un mélange de musique pop et soul avec des accents jazz et blues, Typh Barrow nous a presque habitués au coup de foudre immédiat pour ses albums. A chaque sortie, le succès est rapide et étourdissant.

Une voix exceptionnelle porte un univers personnel qui raconte les sentiments d’une femme qui partage ses expériences. Toujours surprenante et enjouée, Typh Barrow parvient à décloisonner les styles pour porter avec légèreté et élégance des messages profonds et universels. Bien en phase avec son époque et un public enthousiaste, elle a déjà été récompensée à de nombreuses reprises.

Le site officiel de Typh Barrow

Retour au débutElia Rose

Autrice-compositrice, la pétillante Elia Rose propose une musique pleine de joie ! Son univers disco 80' et sa spontanéité embarque ceux qui l’écoutent en quelques secondes.

Elia Rose rentre doucement dans l’arène du monde de la pop, refusant d’être ce que l’on attend d’elle. Tantôt fragile, tantôt folle, elle crée un univers très personnel, qui échappe à toute convention. Comme les bulles dans le champagne, elle donne de la saveur à la fête et brise la glace avec une déconcertante facilité.

Retour au débutLemon Straw

Lemon Straw, c’est déjà 10 ans de carrière, 3 albums, des singles imparables, des premières parties prestigieuses et un nombre incalculable de concerts.

Lemon Straw, c'est un délicieux mélange de folk, de rock et de pop. Mais c’est surtout une voix, celle de Giani, une atmosphère et beaucoup, beaucoup d'émotion. Impossible de rester de marbre à l'écoute de ce timbre si particulier. D’autant plus quand ce sont des musiciens aussi talentueux qui lui servent d’écrin.

Le site officiel de Lemon Straw

Retour au débutCharles

Charlotte Foret, alias Charles, c’est un son pop rock plutôt sombre. Dans ces nuages noirs, une voix extraordinaire, d’une maturité impressionnante pour son jeune âge, ressort comme un point lumineux à suivre pour trouver son chemin. Cet univers très personnel et assumé nous embarque dans des expériences vécues dont on retient le message positif que la jeune chanteuse veut faire passer. Le public ne s’y trompe pas, réservant à chaque fois un accueil plus qu’enthousiaste à la jeune femme qui dévoile peu à peu son univers.

Retour au débutAprile

Auteur-compositeur, Aprile propose un univers musical singulier, bercé par la musique anglo-saxonne. Un univers énergique et plein de fraîcheur, dans un style à la fois funk-soul, pop et indé. Un univers rempli d’histoires personnelles, qu’il offre sur son premier album. A découvrir sur scène, où il déploie tout son talent et embarque avec lui les spectateurs, prêts à entrer dans son monde!

Retour au débutDoria D

Artiste complète, Doria D compose et écrit ses morceaux. Avec des influences telles que Billie Eilish, Lana Del Rey ou la scène rap francophone avec Nekfeu et Lomepal, la jeune femme s’inspire de ses propres expériences pour écrire ses textes. Son 1er single, « Dépendance », aborde le sujet des relations amoureuses toxiques. La richesse de Doria D se trouve dans ses contrastes : on ne peut rester indifférent face à ses textes mélancoliques, sa voix rauque et envoûtante et ses mélodies solaires. A découvrir !

Retour au débutOLIVE

OLIVE est auteure, compositrice et interprète. Artiste autodidacte, dotée d’un timbre de voix singulier, elle rejoint le monde de la composition en 2016, sous le nom de LYA, suite à sa participation à The Voice Belgique. Après avoir donné une série de concerts en Wallonie, son rôle de maman l’amène à faire une pause qui lui permettra d’opérer un cheminement personnel et favorisera l’émergence de valeurs humanistes et écologiques plus affirmées qui vont être le terreau de sa créativité.

C’est ainsi que naît OLIVE, une femme à la fois naturelle et sincère, poétique et drôle, extrêmement sensible. Elle s’entoure d'Erwan Le Berre pour assurer une écriture subtile, juste et décalée des textes, et de Nico D'Avell pour une réalisation à la pointe en termes de modernité et d’originalité. Une belle découverte.

Retour au débutBouton - en savoir plus

Dans le Sud de la France en juillet, il n'y a pas que le Festival d'Avignon. Il y a aussi les Rencontres de la photographie d’Arles, qui sont à la photo ce qu'Avignon est au théâtre, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de photo, tant professionnels qu’amateurs.

Dans le Sud de la France en juillet, il n'y a pas que le Festival d'Avignon. Il y a aussi les Rencontres de la photographie d’Arles, qui sont à la photo ce qu'Avignon est au théâtre, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de photo, tant professionnels qu’amateurs.

Depuis de nombreuses années, Wallonie-Bruxelles International, à travers son Service Culture, et la Direction des Arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’associent au Kunstenpunt - Flanders Arts Institute et à Kultur|lx - Arts Council Luxembourg pour soutenir des initiatives destinées à présenter le travail de photographes, confirmés et émergents, lors de ces Rencontres de la photographie.

Cette année, la rencontre professionnelle intitulée « Au bord de l’aube » rassemblait 18 photographes : 12 photographes émergents, proposés par 6 photographes confirmés, eux-mêmes choisis par 6 structures dédiées à la photo. Cette rencontre a permis aux professionnels du secteur de découvrir les artistes et leurs univers respectifs, dans le magnifique écrin du Palais de Luppé (bâtiment historique privé ouvert à la visite depuis 2020, ce superbe lieu de création, inspiré de la Villa Médicis, a pour vocation de rappeler l’effervescence artistique d’Arles au début du 20e siècle).

Les photographes émergents FWB

- Loredana Marini : Photographe émergente bruxelloise, son travail interroge la transformation des espaces urbains et la mémoire des communautés qui les traversent. Avec une approche documentaire sensible, elle construit des récits visuels immersifs où l’humain et le bâtiment sont intimement liés. Sa photographie s’envisage comme un moyen de déconstruire les clichés et comme un geste de mémoire et de transmission.

- Justine Menghini & Hugo Istace : Justine Menghini est artiste plasticienne. Son travail explore les transformations urbaines en utilisant la photo comme outil critique et documentaire. Hugo Istace est sociologue et photographe. Sa pratique artistique est centrée sur les tensions sociales et spatiales dans la ville.

- Nathalie Malisse : Photographe bruxelloise, ses photos sont présentées en Belgique et en France. Sa pratique photographique explore les vulnérabilités et les strates qui nous façonnent. Elle interroge les territoires liés à la mémoire traumatique, à la santé mentale, au handicap et aux inégalités de genre.

- Pascal Sgro : Photographe bruxellois, il développe une approche sensible et instinctive, centrée sur les gestes du quotidien, les lieux de l’enfance et les milieux populaires. Il pose sur l’ordinaire un regard sublimé par une attention portée aux ambiances.

Les photographes confirmés FWB

- Antonio Jiménez Saiz : Sa vie de photographe commence dans sa seconde carrière. Prolifique et obsessionnel, il multiplie les outils pour capturer ce qui l’attire et le retient, la lumière dans la nuit. Il développe une poésie de fantômes, d’icônes sacrées et de créatures de l’entre-deux mondes. Il collabore également avec des artistes, poètes et auteurs locaux et internationaux.

- Colin Delfosse : Photographe documentaire basé à Bruxelles, lauréat de plusieurs prix et bourses, son travail a été présenté dans de nombreuses villes à travers le monde. Ses recherches les plus récentes s’articulent autour des enjeux de restitution patrimoniale et des problématiques minières liées à la transition énergétique, en particulier en RDC et au Chili. Il collabore également avec la presse internationale, des ONG et l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés). Co-fondateur du magazine Médor, il enseigne aussi la photographie documentaire à l’IHECS et co-dirige le Prix Germaine Van Paars (dédié à la promotion des femmes photographes en Belgique).

Les structures d'accompagnement FWB

- La Nombreuse : Espace polymorphe créé en 2020, dédié à la création photographique contemporaine avec l’envie de développer de nouvelles synergies et de mettre en commun les compétences. Ils proposent des expositions novatrices, des visites guidées, des workshops, des animations scolaires, des conférences, etc.

- L'Enfant Sauvage : espace d’exposition dédié à la photographie contemporaine situé à Bruxelles. Ouvert en 2020, il soutient et promeut les créateurs d’images avec une programmation audacieuses et nourrie d’une photographie bouillonnante. Le lieu propose également des ateliers, des visites guidées, etc, ainsi qu’une librairie.

Deux artistes FWB ont également la chance d'être exposées dans les Rencontres OFF : Nathalie Malisse et Laure Winants.

Basée entre Bruxelles et Paris, Laure Winants est artiste-chercheuse. Ses recherches portent sur la façon dont les êtres vivants sont dépendants les uns des autres et de leurs environnements. Ses œuvres prennent forme dans la réaction des matières au prisme de la lumière. Travaillant avec des matières sensibles, elle crée des œuvres réactives à l’environnement, à la lumière, à la température ou a l’humidité. Laure Winants collabore avec des groupes de recherches transdisciplinaires et a exposé son œuvre aux quatre coins du monde : Berlin, Reykjavik, Bruxelles, Paris, Stockholm, Luxembourg ou Osaka. Son travail est entré dans les collections de plusieurs institutions en France, en Chine, au Luxembourg et en Belgique.

Bouton - en savoir plus

Avec un nouvel album engagé, Pale Grey a enchanté les Francofolies entre electronica, dream pop et regards lucides sur l’époque.

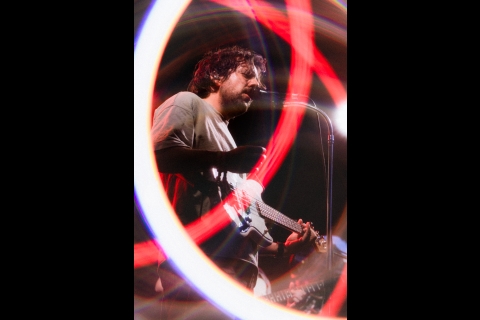

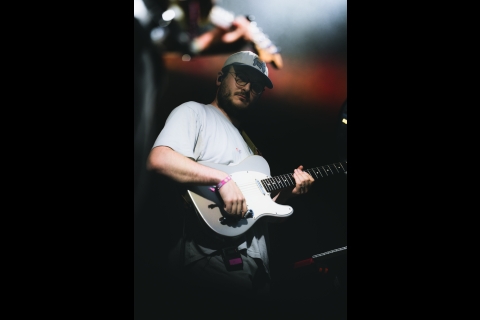

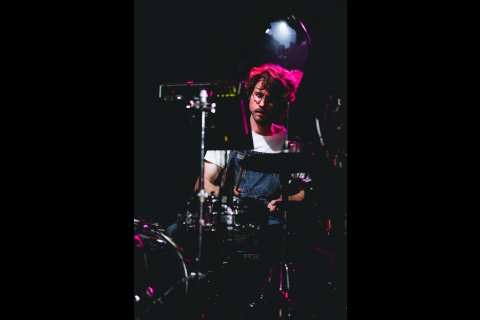

La scène musicale belge ne cesse de surprendre par ses capacités à se renouveler et à mêler les genres avec inventivité. Hier soir, c’était au tour de Pale Grey d’investir les Francofolies de Spa, s’imposant, une nouvelle fois, comme un quatuor majeur de la scène indépendante.

Avec un nouvel album engagé, Pale Grey a enchanté les Francofolies entre electronica, dream pop et regards lucides sur l’époque.

La scène musicale belge ne cesse de surprendre par ses capacités à se renouveler et à mêler les genres avec inventivité. Hier soir, c’était au tour de Pale Grey d’investir les Francofolies de Spa, s’imposant, une nouvelle fois, comme un quatuor majeur de la scène indépendante.

Originaire des hauteurs de Wallonie, Pale Grey tisse son identité entre forêts ardennaises et envies d’ailleurs. Leur troisième album, « It feels like I always knew you », confirme ce subtil équilibre : le groupe y cultive une mélancolie aux charmes délicats, à la croisée de l’electronica, de la dream pop et de touches venues du hip-hop. Sous la houlette du producteur Ash Workman — connu pour ses collaborations avec Metronomy ou Christine and the Queens — l’esthétique sonore du groupe atteint une maturité nouvelle, où les sons enveloppants côtoient des textes d’une rare acuité.

Ce nouvel opus se distingue par son ancrage dans les préoccupations contemporaines. Chaque morceau porte le prénom d’un personnage : de Amin à Eve, de Felix à Norma, tous incarnent des histoires vécues, miroir des réalités de notre société : crise migratoire, violence conjugale, obscurantisme… Les chansons de Pale Grey sondent l’ordinaire désenchanté et laissent affleurer, au détour d’un refrain ou d’un arrangement aérien, des fragments d’humanité à la fois fragiles et universels.

Ce travail d’orfèvre musical s’accompagne d’une dimension visuelle soignée : dans leurs clips, les images défilent en brouillant les frontières entre réalité et fiction, intime et collectif. C’est ainsi qu’en pleine effervescence des Francofolies, Pale Grey a livré un set à la fois poétique et engagé, captivant un public en quête de sens et d’émotion.

Forte de quatre millions de streams pour leur précédent opus « Waves », la formation liégeoise s’affirme, en 2025, comme la voix d’une génération lucide, créative et sans concessions. Une escale marquante au cœur du festival, à (ré)écouter absolument.

Bouton - en savoir plus

Morpho et Léon électrisent les Francofolies de Spa, chacun à leur manière.

La programmation de l’après-midi aux Francofolies de Spa devait marquer les esprits et mettre en lumière deux artistes à la personnalité affirmée : Morpho sur la scène Baloise et Léon du côté de la Proximus. Si les horaires ont empêché certains d’y assister pleinement, leur impact sur la scène musicale belge méritait un éclairage croisé.

Morpho et Léon électrisent les Francofolies de Spa, chacun à leur manière.

La programmation de l’après-midi aux Francofolies de Spa devait marquer les esprits et mettre en lumière deux artistes à la personnalité affirmée : Morpho sur la scène Baloise et Léon du côté de la Proximus. Si les horaires ont empêché certains d’y assister pleinement, leur impact sur la scène musicale belge méritait un éclairage croisé.

Morpho, révélé au grand public lors de The Voice France 2024, s’est distingué par une présence magnétique et des mélodies puissantes, mêlant pop, électro et soul avec une audace singulière. Porté par un charisme scénique rare, il entraîne le spectateur dans un voyage émotionnel intense où chaque note résonne, sans compromis. Sa performance promettait une énergie sincère et un univers sans frontière, où l’émotion l’emporte sur la facilité et où la signature artistique s’impose comme une évidence.

Léon, quant à lui, incarne la polyvalence et la sensibilité de la nouvelle scène belge. Après avoir marqué les esprits au sein du groupe Delta puis accompagné de nombreux artistes renommés, il choisit la voie solo pour aller au bout de lui-même. Sa voix éraillée, à fleur de peau, fait vibrer des textes intimistes, parfois percutants, parfois empreints de nostalgie. Seul dans son studio bruxellois, Léon compose, enregistre et produit, proposant un univers sincère, adulte et recueilli, résolument moderne.

Les titres « Basique », ballade sur la vulnérabilité, ou « Ça va pas durer », plus explosif, traduisent la dualité qui habite cet artiste complet : un besoin de se livrer sans filtre, d’offrir au public un pan de son identité profonde au-delà des modes.

Sur scène, Morpho comme Léon avaient pour point commun de promettre au public de Spa une performance sincère, portée par la recherche de vérité musicale et par une énergie qui les place déjà parmi les voix à suivre de la scène francophone. Les Francofolies célèbrent ainsi leur talent respectif – deux écritures, deux présences, une même intensité.

Bouton - en savoir plus

Entre soul inspirée et indie-pop lumineuse, Lubiana et Sunday Charmers ont marqué de leur empreinte la scène des Francofolies de Spa.

La soirée aux Francofolies de Spa restera gravée dans les mémoires, tant elle a réuni deux univers musicaux portés par une sincérité et une originalité rares : Lubiana et Sunday Charmers.

Entre soul inspirée et indie-pop lumineuse, Lubiana et Sunday Charmers ont marqué de leur empreinte la scène des Francofolies de Spa.

La soirée aux Francofolies de Spa restera gravée dans les mémoires, tant elle a réuni deux univers musicaux portés par une sincérité et une originalité rares : Lubiana et Sunday Charmers.

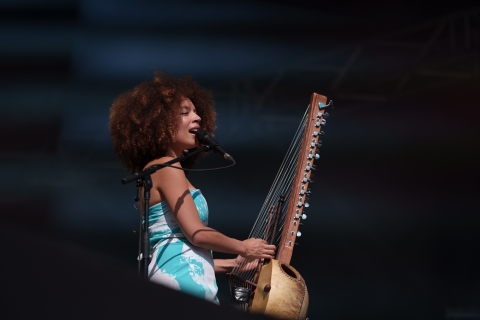

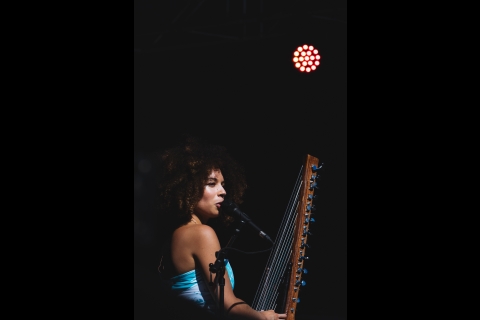

Sortie de scène, Lubiana aura une fois de plus captivé le public par la force douce de son interprétation. La chanteuse belgo-camerounaise, armée de son kora, a déployé toute la richesse de son héritage musical, entre soul, jazz, folk et influences africaines. Son album « Terre Rouge » traduit ce retour feutré vers les racines et l’authenticité, offrant des morceaux empreints d’émotion, de spiritualité et de lumière. Sa voix, profonde et envoûtante, comme la maîtrise subtile du kora, ont créé une bulle hors du temps, suspendue entre justesse et intensité.

Quelques instants plus tard, c’est un tout autre climat qui s’installe sur la scène avec Sunday Charmers. Le quintet bruxellois, emmené par les frères Donnet, invite l’auditoire à explorer un univers indie-pop soigné et une mélancolie lumineuse, où sons post-punk et envolées nerveuses s’entrelacent avec élégance. Leur troisième album, « Grandblue », marque un virage : les morceaux, salués pour leur richesse, alternent subtilité rêveuse et puissance, faisant vibrer Spa au rythme d’une énergie communicative. Les titres phares comme « Blue » ou « Talisman » témoignent de l’écriture ciselée et du regard neuf que le groupe porte sur la tristesse et la beauté du monde.

De la profondeur intimiste de Lubiana à l’énergie brute de Sunday Charmers, cette soirée aux Francofolies démontre la vitalité et la diversité de la scène musicale belge, dans un dialogue d’émotions et de styles. Deux univers, deux concerts, mais une même passion communicative partagée avec le public. À (re)découvrir prochainement à travers nos interviews exclusives.

Bouton - en savoir plus

Originaire de Philippeville, Orlane s’impose comme l’une des révélations de la scène musicale belge. Après un parcours atypique (elle est diplômée en médecine !), cette auteure-compositrice-interprète a choisi de suivre sa passion pour la musique et de partager des chansons à la fois intimes et lumineuses. Son univers musical évolue entre pop moderne, touches électro et chanson française, porté par une plume sincère et poétique.