2024 est une année charnière pour notre démocratie. Avec des élections à tous les niveaux de pouvoirs en Belgique, et un renouvellement de l’hémicycle du Parlement européen, cette année sera déterminante pour les cinq* ans à venir. (*six, pour les communes et provinces).

Une nouveauté marquante : les jeunes âgés de 16 et 17 ans auront le droit de vote pour les élections européennes, qui tombent à la fin de la Présidence belge du Conseil de l’UE. Pour certains jeunes, le chemin vers les urnes est clair. Pour d’autres, c’est le brouillard complet, notamment car ils ne disposent pas d’informations pertinentes et fiables. Tous les contenus informatifs existent, cependant ils sont dispersés, ce qui peut empêcher les jeunes et les professionnel·le·s de l’éducation de s’informer et d’informer sur ces enjeux.

Retour au début

Toutes les ressources pour saisir les élections

C’est sur base de ce constat que le Forum des jeunes, en collaboration avec des organisations du secteur de la jeunesse et de l'éducation permanente, a entrepris de répertorier sur un seul site toutes les ressources disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce guide complet, Ressourcesélections.be, a pour but d’informer les jeunes sur la démocratie et la procédure de vote en Belgique, afin qu’ils comprennent tous les enjeux des élections prochaines. Chaque section renvoie vers un site, ou un fichier, qui explique de façon accessible le ‘qui, pourquoi, pour qui, et comment’ des élections, ainsi que le fonctionnement du système politique belge. Un volet est dédié aux élections européennes et au vote à partir de 16 ans.

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) a également compilé dans un article différents outils permettant aux acteurs du secteur de la jeunesse d’informer et d’encourager les jeunes à participer aux élections, mais également des ressources permettant comprendre le fonctionnement de l’Union européenne.

Retour au débutZoom sur l’UE

Afin que les résidents des pays membre de l’Union européenne puissent comprendre leur rôle et pleinement s’approprier les élections à venir, les institutions ont développé différentes plateformes didactiques :

- Parlement EU - Comment voter pour les élections européennes ?

Cette plateforme a été mise en place par le bureau de liaison du Parlement européen et explique comment et pour qui les Belges peuvent voter lors des élections.

- Walk the talk EU - Tout savoir sur la politique européenne

Ce site permet de comprendre comment fonctionne la politique européenne et renseigne les programmes de chaque groupe politique au niveau européen. Il permet également de savoir dans quel groupe politique se retrouvent les député.e.s européen.ne.s des différents partis politiques belges.

2024 est une année charnière pour notre démocratie. Avec des élections à tous les niveaux de pouvoirs en Belgique, et un renouvellement de l’hémicycle du Parlement européen, cette année sera déterminante pour les cinq* ans à venir. (*six, pour les communes et provinces).

Une nouveauté marquante : les jeunes âgés de 16 et 17 ans auront le droit de vote pour les élections européennes, qui tombent à la fin de la Présidence belge du Conseil de l’UE. Pour certains jeunes, le chemin vers les urnes est clair. Pour d’autres, c’est le brouillard complet, notamment car ils ne disposent pas d’informations pertinentes et fiables. Tous les contenus informatifs existent, cependant ils sont dispersés, ce qui peut empêcher les jeunes et les professionnel·le·s de l’éducation de s’informer et d’informer sur ces enjeux.

Retour au début

Toutes les ressources pour saisir les élections

C’est sur base de ce constat que le Forum des jeunes, en collaboration avec des organisations du secteur de la jeunesse et de l'éducation permanente, a entrepris de répertorier sur un seul site toutes les ressources disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce guide complet, Ressourcesélections.be, a pour but d’informer les jeunes sur la démocratie et la procédure de vote en Belgique, afin qu’ils comprennent tous les enjeux des élections prochaines. Chaque section renvoie vers un site, ou un fichier, qui explique de façon accessible le ‘qui, pourquoi, pour qui, et comment’ des élections, ainsi que le fonctionnement du système politique belge. Un volet est dédié aux élections européennes et au vote à partir de 16 ans.

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) a également compilé dans un article différents outils permettant aux acteurs du secteur de la jeunesse d’informer et d’encourager les jeunes à participer aux élections, mais également des ressources permettant comprendre le fonctionnement de l’Union européenne.

Retour au débutZoom sur l’UE

Afin que les résidents des pays membre de l’Union européenne puissent comprendre leur rôle et pleinement s’approprier les élections à venir, les institutions ont développé différentes plateformes didactiques :

- Parlement EU - Comment voter pour les élections européennes ?

Cette plateforme a été mise en place par le bureau de liaison du Parlement européen et explique comment et pour qui les Belges peuvent voter lors des élections.

- Walk the talk EU - Tout savoir sur la politique européenne

Ce site permet de comprendre comment fonctionne la politique européenne et renseigne les programmes de chaque groupe politique au niveau européen. Il permet également de savoir dans quel groupe politique se retrouvent les député.e.s européen.ne.s des différents partis politiques belges.

Bouton - en savoir plus

En Wallonie, le secteur est en plein développement et peut compter sur des studios dans la région de Mons (Fishing Cactus - Nanotale et Epistory, Fire Falcon, Balio Studio - Garfield Lasagna Party...), de Charleroi (Appeal - Outcast 2, Maracas Studio, Badass Mongoose…), de Namur (Arteam, Little Big Monkey, Vigo Creative, Clever Trickster...) et de Liège notamment (Abrakam - Faeria et Roguebook, N-Zone, Wild Bishop, Pandaroo Interactive, Funtomata…).

Retour au débutDes écoles et un réseau actif

Pour que tous ces intervenants se parlent et interagissent, la Wallonie compte sur l’association WALGA, créée en 2015 par Jean Gréban, son coordinateur accompagné d’une équipe de 7 personnes : «Le potentiel du marché est de plus de 180,3 milliards au niveau mondial. Il est donc possible de créer des centaines d’emplois locaux. En Wallonie, il y a actuellement plus de 700 étudiants dans les écoles proposant des formations en développement de jeux vidéo».

Pour rappel, cette association est soutenue et mandatée par la Région pour représenter et structurer l’écosystème jeu vidéo en Wallonie. Les membres de WALGA sont des studios de développement (PC, consoles, mobile, réalité virtuelle...), des start-ups, des prestataires de services, des écoles et centres de formation, des game labs universitaires, des organismes publics impliqués dans le jeu vidéo. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Wallimage (pour le financement public) et l’Awex (pour l’exportation). La Région ne manque pas de talents : nous pouvons compter sur 3 Hautes Écoles spécialisées dans le développement de jeux vidéo (HEAJ à Namur, HEPL à Liège et HELHa à Mons), 2 centres de formation spécialisés dans le développement de jeux vidéo (Technocité à Mons et Technifutur à Liège). Un Master en développement de jeux vidéo (HEAJ/ HEH/Condorcet à Charleroi) a été créé sans compter deux Game Labs universitaires (ULouvain et ULiège) auxquels s’ajoutent un département IA (Numediart/UMons). Nous représentons tous les aspects du jeu vidéo : formations, création, activités E-Sport, ludopédagogie (serious gaming), gamification, game studies universitaires...»

Retour au débutGarder les talents au pays

Ce maillage de plus en plus dense permet aussi de mettre fin à un paradoxe. « Depuis 20 ans, le paradoxe était que l’on formait des jeunes de qualité chez nous et puis ils quittaient le pays… Parce qu’il y a une pénurie de main d’œuvre dans le monde entier mais un manque d’emploi chez nous faute de soutien public. Nous n’avions aucune difficulté à exporter nos talents en France, au Canada... C’était une aberration surtout qu’en plus, les jeunes belges et wallons consommaient les jeux créés à l’étranger » précise Jean Gréban.

Retour au débutL’après Covid

Après la pandémie, le secteur a enfin été accompagné par les autorités publiques : «Nous avions eu un premier subside de fonctionnement en septembre 2019 », explique encore Jean Gréban. « Après la pandémie, des programmes comme Get Up Wallonia et le Plan de Relance ont dégagé des moyens pour le secteur. Nous aidons, grâce au Tax Shelter, les studios à grandir : cela a été une bataille de près de 10 ans pour étendre le mécanisme de soutien financier du secteur de l’audiovi suel à celui du jeu vidéo. Cela permet de donner jusqu’à 25% de subsides, plafonnés à 1 millions d’euros, aux studios, leur permettant de créer des projets plus ambitieux mais aussi plus d’emplois. Pour rappel, 90% des dépenses dans les jeux vidéo, ce sont des salaires». La Wallonie compte aujourd’hui une quarantaine de studios au lieu d’une vingtaine avant les aides publiques de ces deux dernières années. «Ces nouveaux studios ont pu démarrer grâce aux premiers financements publics. Enfin, nous accompagnons les jeunes qui veulent développer leur jeu vidéo à la sortie de leur formation scolaire ». Le master, basé à Tamines, permet aussi de développer des compétences de management de projet pour faire émerger des futurs dirigeants de studios ou des projects managers de studios. « Nous veillons à ce que les cursus répondent aux besoins du marché. Nous avons été par exemple très attentifs à l’évolution récente de l’AI qui a été intégrée au cursus scolaire pour rester à la pointe de l’évolution. Nous ne voulons pas que nos étudiants soient dépassés à la sortie de leur formation».

Retour au débutDes métiers variés

Il ne faut pas oublier qu’il y a une quinzaine de métiers dans la création des jeux vidéo : tant au niveau technique qu’artistique mais aussi dans la vente, la communication… «La question de genre n’est pas oubliée : nous avons actuellement peu de filles dans le secteur. Il ne faut pas hésiter à les sensibiliser dès les primaires et les secondaires à ce secteur d’activité». Les stages en Belgique et à l’international sont importants pour le développement du secteur et les échanges de savoir et de compétences. «L’année passée, trois écoles françaises sont venues en Belgique. Nous avons aussi organisé la première Game Jam internationale belgo-japonaise avec plus de 180 étudiants (122 belges et 66 japonais), 18 projets réalisés en ligne durant un week-end sont disponibles sur itch.io, ont été streamés sur Twitch, ainsi que la retransmission de la cérémonie de remise de prix au Musée du Manga à Kyoto en présence de la Princesse Astrid, du maire de Kyoto et toute la délégation officielle belge».

Retour au débutDes projets concrets et du financement

Un autre acteur important soutient le secteur : Wallimage. «Notre mission, via nos investissements, est de générer un effet structurant sur les industries audiovisuelles et du jeu vidéo. Via notre département Entreprises, nous octroyons des prêts et prenons des participations au capital de certaines sociétés dont des studios de jeux vidéo», explique Mme Sophie Augurelle, chargée de la Ligne Gaming chez Wallimage. «Avec Wallimage Gaming, nous soutenons des projets grâce une subvention octroyée par la Région dans le cadre du plan de relance de la Wallonie (4 millions). En deux ans, nous avons organisé 4 appels à projets pour des projets en phase de préproduction ou en phase de production. Nous avons ainsi investi un peu plus de 3,5 millions dans l’industrie. Nous avons soutenu 27 projets différents développés par 25 sociétés wallonnes. Ce sont principalement des projets de divertissement développés par des studios indépendants wallons. Il y a aussi quelques coproductions principalement avec la France».

Le financement privé au niveau du jeu vidéo reste encore très compliqué en Wallonie. «Développer un jeu vidéo prend plusieurs années sans aucune garantie de retour sur investissement. C’est donc un investissement à risque. Nous investissons dans les projets de jeux vidéo sous forme d’avances conditionnellement récupérables. Concrètement, cela signifie que le fonds récupère son investissement grâce aux recettes générées par les ventes du jeu». Parmi les acteurs financiers, St’Art Invest, fond public (Bruxelles + Wallonie) pour les Industries Culturelles et Créatives, a investi dans le capital de plusieurs studios de jeux vidéo et octroyé des prêts. Les investisseurs locaux complètent les financements de Wallimage : Noshaq (Liège), Sambrinvest (Charleroi), IMBC (Mons)… ainsi que Wallonie Entreprendre. Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (FWB) propose des subsides pour le prototypage (7 lauréats en 2022 et 9 en 2023).

Retour au débutBientôt un salon dédié exclusivement au jeu vidéo en Wallonie ?

Game Square est le premier salon dédié à 100 % au jeu vidéo en Wallonie (avec un focus sur les jeux des studios indépendants, les jeux en VR ainsi que l’E-Sport et les communautés locales). Il aura lieu le week-end du 4 et 5 mai au WEX de Marche-En-Famenne... L’occasion pour les créateurs soutenus par les différents appels à projet de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de présenter le prototype de leur jeu au grand public. Les lauréats du second appel à projets de Wallimage 2023 ont été annoncés début décembre :

- Mega Gum - Golemus, porté par le studio BVGC (100.000 €)

- Enoch: Children of Fate, porté par le studio Evil Pug (22.000 €)

- Game Over : Mission planète Blork, porté par le studio Emotion Way Company (60.000 €)

- Dice Rogue, porté par le studio eSolu (100.000 €)

- Hello World : a developer story, porté par le studio Little Big Monkey Studio (42.500 €)

- Hexfire : Echoes of Revenge, porté par le studio Mystale Games (40.000 €) → Blood Bar Tycoon, porté par le studio Clever Trickster Studio (150.000 €)

- L’Histoire d’un Roi, porté par le studio Red Corner (60.000 €)

Par Vincent Liévin

Cet article est issu de la Revue W+B n°163.

Retour au débutEn Wallonie, le secteur est en plein développement et peut compter sur des studios dans la région de Mons (Fishing Cactus - Nanotale et Epistory, Fire Falcon, Balio Studio - Garfield Lasagna Party...), de Charleroi (Appeal - Outcast 2, Maracas Studio, Badass Mongoose…), de Namur (Arteam, Little Big Monkey, Vigo Creative, Clever Trickster...) et de Liège notamment (Abrakam - Faeria et Roguebook, N-Zone, Wild Bishop, Pandaroo Interactive, Funtomata…).

Retour au débutDes écoles et un réseau actif

Pour que tous ces intervenants se parlent et interagissent, la Wallonie compte sur l’association WALGA, créée en 2015 par Jean Gréban, son coordinateur accompagné d’une équipe de 7 personnes : «Le potentiel du marché est de plus de 180,3 milliards au niveau mondial. Il est donc possible de créer des centaines d’emplois locaux. En Wallonie, il y a actuellement plus de 700 étudiants dans les écoles proposant des formations en développement de jeux vidéo».

Pour rappel, cette association est soutenue et mandatée par la Région pour représenter et structurer l’écosystème jeu vidéo en Wallonie. Les membres de WALGA sont des studios de développement (PC, consoles, mobile, réalité virtuelle...), des start-ups, des prestataires de services, des écoles et centres de formation, des game labs universitaires, des organismes publics impliqués dans le jeu vidéo. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Wallimage (pour le financement public) et l’Awex (pour l’exportation). La Région ne manque pas de talents : nous pouvons compter sur 3 Hautes Écoles spécialisées dans le développement de jeux vidéo (HEAJ à Namur, HEPL à Liège et HELHa à Mons), 2 centres de formation spécialisés dans le développement de jeux vidéo (Technocité à Mons et Technifutur à Liège). Un Master en développement de jeux vidéo (HEAJ/ HEH/Condorcet à Charleroi) a été créé sans compter deux Game Labs universitaires (ULouvain et ULiège) auxquels s’ajoutent un département IA (Numediart/UMons). Nous représentons tous les aspects du jeu vidéo : formations, création, activités E-Sport, ludopédagogie (serious gaming), gamification, game studies universitaires...»

Retour au débutGarder les talents au pays

Ce maillage de plus en plus dense permet aussi de mettre fin à un paradoxe. « Depuis 20 ans, le paradoxe était que l’on formait des jeunes de qualité chez nous et puis ils quittaient le pays… Parce qu’il y a une pénurie de main d’œuvre dans le monde entier mais un manque d’emploi chez nous faute de soutien public. Nous n’avions aucune difficulté à exporter nos talents en France, au Canada... C’était une aberration surtout qu’en plus, les jeunes belges et wallons consommaient les jeux créés à l’étranger » précise Jean Gréban.

Retour au débutL’après Covid

Après la pandémie, le secteur a enfin été accompagné par les autorités publiques : «Nous avions eu un premier subside de fonctionnement en septembre 2019 », explique encore Jean Gréban. « Après la pandémie, des programmes comme Get Up Wallonia et le Plan de Relance ont dégagé des moyens pour le secteur. Nous aidons, grâce au Tax Shelter, les studios à grandir : cela a été une bataille de près de 10 ans pour étendre le mécanisme de soutien financier du secteur de l’audiovi suel à celui du jeu vidéo. Cela permet de donner jusqu’à 25% de subsides, plafonnés à 1 millions d’euros, aux studios, leur permettant de créer des projets plus ambitieux mais aussi plus d’emplois. Pour rappel, 90% des dépenses dans les jeux vidéo, ce sont des salaires». La Wallonie compte aujourd’hui une quarantaine de studios au lieu d’une vingtaine avant les aides publiques de ces deux dernières années. «Ces nouveaux studios ont pu démarrer grâce aux premiers financements publics. Enfin, nous accompagnons les jeunes qui veulent développer leur jeu vidéo à la sortie de leur formation scolaire ». Le master, basé à Tamines, permet aussi de développer des compétences de management de projet pour faire émerger des futurs dirigeants de studios ou des projects managers de studios. « Nous veillons à ce que les cursus répondent aux besoins du marché. Nous avons été par exemple très attentifs à l’évolution récente de l’AI qui a été intégrée au cursus scolaire pour rester à la pointe de l’évolution. Nous ne voulons pas que nos étudiants soient dépassés à la sortie de leur formation».

Retour au débutDes métiers variés

Il ne faut pas oublier qu’il y a une quinzaine de métiers dans la création des jeux vidéo : tant au niveau technique qu’artistique mais aussi dans la vente, la communication… «La question de genre n’est pas oubliée : nous avons actuellement peu de filles dans le secteur. Il ne faut pas hésiter à les sensibiliser dès les primaires et les secondaires à ce secteur d’activité». Les stages en Belgique et à l’international sont importants pour le développement du secteur et les échanges de savoir et de compétences. «L’année passée, trois écoles françaises sont venues en Belgique. Nous avons aussi organisé la première Game Jam internationale belgo-japonaise avec plus de 180 étudiants (122 belges et 66 japonais), 18 projets réalisés en ligne durant un week-end sont disponibles sur itch.io, ont été streamés sur Twitch, ainsi que la retransmission de la cérémonie de remise de prix au Musée du Manga à Kyoto en présence de la Princesse Astrid, du maire de Kyoto et toute la délégation officielle belge».

Retour au débutDes projets concrets et du financement

Un autre acteur important soutient le secteur : Wallimage. «Notre mission, via nos investissements, est de générer un effet structurant sur les industries audiovisuelles et du jeu vidéo. Via notre département Entreprises, nous octroyons des prêts et prenons des participations au capital de certaines sociétés dont des studios de jeux vidéo», explique Mme Sophie Augurelle, chargée de la Ligne Gaming chez Wallimage. «Avec Wallimage Gaming, nous soutenons des projets grâce une subvention octroyée par la Région dans le cadre du plan de relance de la Wallonie (4 millions). En deux ans, nous avons organisé 4 appels à projets pour des projets en phase de préproduction ou en phase de production. Nous avons ainsi investi un peu plus de 3,5 millions dans l’industrie. Nous avons soutenu 27 projets différents développés par 25 sociétés wallonnes. Ce sont principalement des projets de divertissement développés par des studios indépendants wallons. Il y a aussi quelques coproductions principalement avec la France».

Le financement privé au niveau du jeu vidéo reste encore très compliqué en Wallonie. «Développer un jeu vidéo prend plusieurs années sans aucune garantie de retour sur investissement. C’est donc un investissement à risque. Nous investissons dans les projets de jeux vidéo sous forme d’avances conditionnellement récupérables. Concrètement, cela signifie que le fonds récupère son investissement grâce aux recettes générées par les ventes du jeu». Parmi les acteurs financiers, St’Art Invest, fond public (Bruxelles + Wallonie) pour les Industries Culturelles et Créatives, a investi dans le capital de plusieurs studios de jeux vidéo et octroyé des prêts. Les investisseurs locaux complètent les financements de Wallimage : Noshaq (Liège), Sambrinvest (Charleroi), IMBC (Mons)… ainsi que Wallonie Entreprendre. Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (FWB) propose des subsides pour le prototypage (7 lauréats en 2022 et 9 en 2023).

Retour au débutBientôt un salon dédié exclusivement au jeu vidéo en Wallonie ?

Game Square est le premier salon dédié à 100 % au jeu vidéo en Wallonie (avec un focus sur les jeux des studios indépendants, les jeux en VR ainsi que l’E-Sport et les communautés locales). Il aura lieu le week-end du 4 et 5 mai au WEX de Marche-En-Famenne... L’occasion pour les créateurs soutenus par les différents appels à projet de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de présenter le prototype de leur jeu au grand public. Les lauréats du second appel à projets de Wallimage 2023 ont été annoncés début décembre :

- Mega Gum - Golemus, porté par le studio BVGC (100.000 €)

- Enoch: Children of Fate, porté par le studio Evil Pug (22.000 €)

- Game Over : Mission planète Blork, porté par le studio Emotion Way Company (60.000 €)

- Dice Rogue, porté par le studio eSolu (100.000 €)

- Hello World : a developer story, porté par le studio Little Big Monkey Studio (42.500 €)

- Hexfire : Echoes of Revenge, porté par le studio Mystale Games (40.000 €) → Blood Bar Tycoon, porté par le studio Clever Trickster Studio (150.000 €)

- L’Histoire d’un Roi, porté par le studio Red Corner (60.000 €)

Par Vincent Liévin

Cet article est issu de la Revue W+B n°163.

Retour au débutBouton - en savoir plus

Augure a obtenu plusieurs prix lors de prestigieux festivals en Belgique et dans le monde et continue aujourd'hui encore de voyager.

Pour cette 3ème édition, cinq ouvrages présentés par l’Ambassade du Maroc au Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut français du Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam seront à l’affiche au Studio national du Film documentaire et scientifique. Ils mettent ainsi en valeur la notoriété du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Vietnam.

Créé en 1969, le plus grand Festival de cinéma africain a lieu tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso.

Retour au débutSynopsis

Après 15 ans d’absence, Koffi retourne au Congo pour présenter sa femme, enceinte, à sa famille. Considéré comme un sorcier par les siens, il rencontre trois autres personnages qui, comme lui, veulent s’affranchir du poids des croyances et de leur assignation. Seule l’entraide et la réconciliation leur permettront de se détacher de la malédiction qui les touche.

Retour au débutRécompenses

- Festival de Cannes 2023: Prix de la Nouvelle Voix, compétition parallèle Un certain regard

- Festival international du film de Durban (Afrique du Sud): Meilleur long métrage africain

- Magritte 2024

- Meilleure image

- Meilleurs décors

- Meilleurs costumes

- Meilleure musique originale

Augure est la candidature belge aux Oscars en mars 2024

Retour au débutInformations pratiques

- Entrée gratuite, 19h30, le lundi 27/05/2024, Studio national du Film documentaire et scientifique, 465 Hoang Hoa Tham, Hanoi.

- Version originale sous-titrée en français et en vietnamien T16.

- Bande-annonce de la 3ème décentralisation du FESPACO au Vietnam: https://youtu.be/mfQ3xdzcUew

Pour plus d’informations:

Le Tuyet Nhung - Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam

Centre DAEHA (5ème étage – # 505)/ 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

Tél : (024) 3 831.52.41 / GSM : 09 04 20 79 89 / Courriel : nhungwb@walbruvietnam.org

Retour au début

Augure a obtenu plusieurs prix lors de prestigieux festivals en Belgique et dans le monde et continue aujourd'hui encore de voyager.

Pour cette 3ème édition, cinq ouvrages présentés par l’Ambassade du Maroc au Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut français du Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam seront à l’affiche au Studio national du Film documentaire et scientifique. Ils mettent ainsi en valeur la notoriété du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Vietnam.

Créé en 1969, le plus grand Festival de cinéma africain a lieu tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso.

Retour au débutSynopsis

Après 15 ans d’absence, Koffi retourne au Congo pour présenter sa femme, enceinte, à sa famille. Considéré comme un sorcier par les siens, il rencontre trois autres personnages qui, comme lui, veulent s’affranchir du poids des croyances et de leur assignation. Seule l’entraide et la réconciliation leur permettront de se détacher de la malédiction qui les touche.

Retour au débutRécompenses

- Festival de Cannes 2023: Prix de la Nouvelle Voix, compétition parallèle Un certain regard

- Festival international du film de Durban (Afrique du Sud): Meilleur long métrage africain

- Magritte 2024

- Meilleure image

- Meilleurs décors

- Meilleurs costumes

- Meilleure musique originale

Augure est la candidature belge aux Oscars en mars 2024

Retour au débutInformations pratiques

- Entrée gratuite, 19h30, le lundi 27/05/2024, Studio national du Film documentaire et scientifique, 465 Hoang Hoa Tham, Hanoi.

- Version originale sous-titrée en français et en vietnamien T16.

- Bande-annonce de la 3ème décentralisation du FESPACO au Vietnam: https://youtu.be/mfQ3xdzcUew

Pour plus d’informations:

Le Tuyet Nhung - Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam

Centre DAEHA (5ème étage – # 505)/ 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

Tél : (024) 3 831.52.41 / GSM : 09 04 20 79 89 / Courriel : nhungwb@walbruvietnam.org

Retour au début

Documents liés

Bouton - en savoir plus

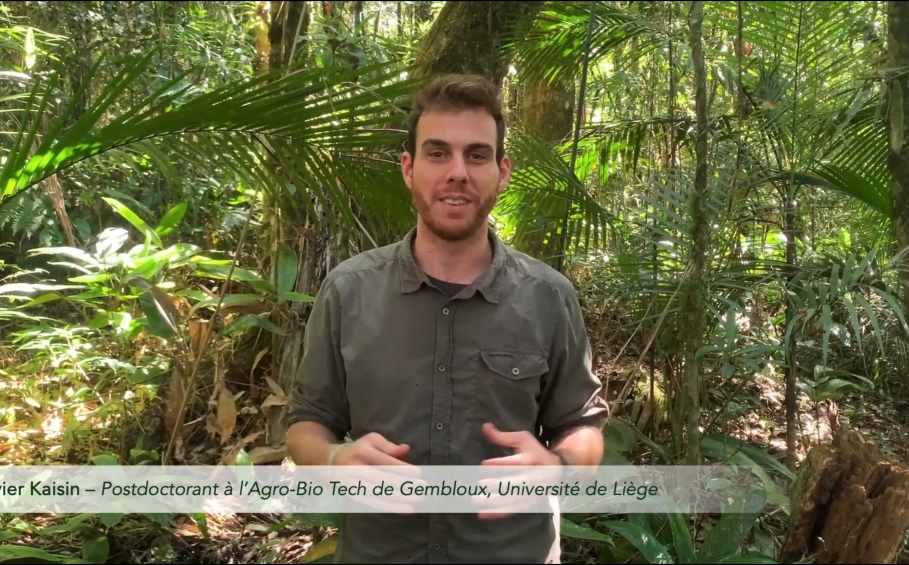

Une recherche collaborative

Dans un monde où la préservation des écosystèmes est cruciale, Olivier Kaisin, chercheur à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège), explore la cohabitation de quatre espèces de primates dans le parc Carlos Botelho au Brésil.

Cette étude se fait en collaboration avec la CARE Forest is Life (TERRA-GxABT), encadrée par le Professeur Cédric Vermeulen, et le laboratoire de primatologie de l'Université d'Etat de São Paulo (Brésil) dirigée par la Professeure Laurence Culot.

Retour au débutDes objectifs ambitieux pour la conservation

Les recherches d'Olivier Kaisin visent à comprendre comment ces espèces partagent leur habitat et leurs ressources, des connaissances essentielles pour élaborer des stratégies de conservation efficaces.

En éclairant les dynamiques interspécifiques, cette étude pourrait influencer les politiques de gestion des habitats naturels.

Retour au débutUn soutien de Wallonie-Bruxelles International

Grâce à la bourse d’excellence de Wallonie-Bruxelles International, Olivier Kaisin peut mener à bien ces recherches prometteuses, soulignant l’importance de la coopération internationale et de l’innovation en matière de conservation.

Pour plus d’informations et suivre les avancées de cette recherche, visitez le site de Gembloux Agro-Bio Tech.

Retour au début

Une recherche collaborative

Dans un monde où la préservation des écosystèmes est cruciale, Olivier Kaisin, chercheur à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège), explore la cohabitation de quatre espèces de primates dans le parc Carlos Botelho au Brésil.

Cette étude se fait en collaboration avec la CARE Forest is Life (TERRA-GxABT), encadrée par le Professeur Cédric Vermeulen, et le laboratoire de primatologie de l'Université d'Etat de São Paulo (Brésil) dirigée par la Professeure Laurence Culot.

Retour au débutDes objectifs ambitieux pour la conservation

Les recherches d'Olivier Kaisin visent à comprendre comment ces espèces partagent leur habitat et leurs ressources, des connaissances essentielles pour élaborer des stratégies de conservation efficaces.

En éclairant les dynamiques interspécifiques, cette étude pourrait influencer les politiques de gestion des habitats naturels.

Retour au débutUn soutien de Wallonie-Bruxelles International

Grâce à la bourse d’excellence de Wallonie-Bruxelles International, Olivier Kaisin peut mener à bien ces recherches prometteuses, soulignant l’importance de la coopération internationale et de l’innovation en matière de conservation.

Pour plus d’informations et suivre les avancées de cette recherche, visitez le site de Gembloux Agro-Bio Tech.

Retour au début

Bouton - en savoir plus

Un meilleur accès aux mobilités

Les Ministres de l'Education, réunis le lundi 13 mai, ont adopté une recommandation intitulée « L’Europe en mouvement » - pour des possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage pour tous.

La recommandation vise à encourager davantage de personnes à profiter des possibilités d’étudier et d’apprendre à l’étranger et élargit le cadre de l’UE pour la mobilité à des fins d’apprentissage afin d’englober les apprenants de tous âges, y compris les enseignants et les apprentis.

La Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles a déclaré, au nom de la Présidence belge :"La mobilité est depuis longtemps au cœur du projet de l’UE. Apprendre à l’étranger permet d’acquérir des compétences précieuses et renforcer le sens des valeurs communes de l’UE. La recommandation d’aujourd’hui contribuera à élargir les possibilités pour chacun de profiter des immenses avantages qui accompagnent l’apprentissage, les études ou la formation en dehors de son pays de naissance".

Les Ministres ont également tenu un débat d’orientation sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la formation et ont invité la Commission à définir une approche commune à l’échelle de l’UE pour l’utilisation de l’IA dans l’éducation et la formation.

Ils ont, en outre, approuvé des conclusions identifiant un certain nombre de domaines prioritaires clés pour la promotion de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de l’éducation et de la formation, en vue de réaliser l’espace européen de l’éducation.

Retour au début

Soutien au sport auto-organisé

Les Ministres européens du Sport se sont réunis le jour suivant et ont approuvé des conclusions sur la contribution du sport auto-organisé au soutien de modes de vie actifs et sains chez les Européens.

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui menait les travaux au nom de la Présidence, a déclaré à ce sujet : "Les avantages de l’exercice physique sont largement reconnus, mais de nombreux citoyens de l’UE sont souvent trop occupés pour participer à des activités sportives formelles. Le sport auto-organisé offre un moyen plus flexible pour maintenir un mode de vie sain ; en tant que tel, il devrait être soutenu et encouragé par des mesures tant au niveau national qu’au niveau de l’UE".

Les Ministres ont également approuvé une résolution sur le plan de travail de l’UE pour le sport, qui s’appliquera de juillet 2024 à décembre 2027 qui s'articulera autour de trois grandes priorités : l’intégrité et les valeurs dans le sport, les dimensions socio-économiques et durables du sport, ainsi que la participation au sport et à l’activité physique bénéfique pour la santé.

Ils ont également tenu un débat d’orientation sur le rôle des volontaires dans le sport européen. Il a été suggéré d’utiliser les financements et programmes pertinents de l’UE, tels qu’Erasmus+ ou le corps européen de solidarité, ainsi que de reconnaître la contribution des volontaires dans le sport au moyen de récompenses ou de certificats susceptibles de valoriser leurs compétences et leur travail. Lors du déjeuner de travail, les ministres ont également discuté de la place des femmes dans le sport.

Toutes nos actualités en lien avec la Présidence sont à retrouver sur www.wbi.be/eu2024be

Retour au débutUn meilleur accès aux mobilités

Les Ministres de l'Education, réunis le lundi 13 mai, ont adopté une recommandation intitulée « L’Europe en mouvement » - pour des possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage pour tous.

La recommandation vise à encourager davantage de personnes à profiter des possibilités d’étudier et d’apprendre à l’étranger et élargit le cadre de l’UE pour la mobilité à des fins d’apprentissage afin d’englober les apprenants de tous âges, y compris les enseignants et les apprentis.

La Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles a déclaré, au nom de la Présidence belge :"La mobilité est depuis longtemps au cœur du projet de l’UE. Apprendre à l’étranger permet d’acquérir des compétences précieuses et renforcer le sens des valeurs communes de l’UE. La recommandation d’aujourd’hui contribuera à élargir les possibilités pour chacun de profiter des immenses avantages qui accompagnent l’apprentissage, les études ou la formation en dehors de son pays de naissance".

Les Ministres ont également tenu un débat d’orientation sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la formation et ont invité la Commission à définir une approche commune à l’échelle de l’UE pour l’utilisation de l’IA dans l’éducation et la formation.

Ils ont, en outre, approuvé des conclusions identifiant un certain nombre de domaines prioritaires clés pour la promotion de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de l’éducation et de la formation, en vue de réaliser l’espace européen de l’éducation.

Retour au début

Soutien au sport auto-organisé

Les Ministres européens du Sport se sont réunis le jour suivant et ont approuvé des conclusions sur la contribution du sport auto-organisé au soutien de modes de vie actifs et sains chez les Européens.

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui menait les travaux au nom de la Présidence, a déclaré à ce sujet : "Les avantages de l’exercice physique sont largement reconnus, mais de nombreux citoyens de l’UE sont souvent trop occupés pour participer à des activités sportives formelles. Le sport auto-organisé offre un moyen plus flexible pour maintenir un mode de vie sain ; en tant que tel, il devrait être soutenu et encouragé par des mesures tant au niveau national qu’au niveau de l’UE".

Les Ministres ont également approuvé une résolution sur le plan de travail de l’UE pour le sport, qui s’appliquera de juillet 2024 à décembre 2027 qui s'articulera autour de trois grandes priorités : l’intégrité et les valeurs dans le sport, les dimensions socio-économiques et durables du sport, ainsi que la participation au sport et à l’activité physique bénéfique pour la santé.

Ils ont également tenu un débat d’orientation sur le rôle des volontaires dans le sport européen. Il a été suggéré d’utiliser les financements et programmes pertinents de l’UE, tels qu’Erasmus+ ou le corps européen de solidarité, ainsi que de reconnaître la contribution des volontaires dans le sport au moyen de récompenses ou de certificats susceptibles de valoriser leurs compétences et leur travail. Lors du déjeuner de travail, les ministres ont également discuté de la place des femmes dans le sport.

Toutes nos actualités en lien avec la Présidence sont à retrouver sur www.wbi.be/eu2024be

Retour au débutBouton - en savoir plus

Chaque année, le 17 mai, des millions de personnes à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Journée Internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, une journée dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre les discriminations et les violences envers les personnes LGBTQIA+. Instituée pour commémorer un tournant historique dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, cette journée est l'occasion de promouvoir l'égalité, le respect et la diversité au sein de nos sociétés.

La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles se positionnent en pionnières avec des plans ambitieux visant à promouvoir l'inclusion LGBTQIA+. Cette année, Wallonie-Bruxelles International souhaite mettre un coup de projecteur sur le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ 2022-2024.

Retour au début16 mesures phares pour une région plus inclusive !

Le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQI+ 2022-2024 est issu des précédents plans interfédéraux de lutte contre les violences homophobes et transphobes. Il vise à répondre aux discriminations persistantes envers la communauté LGBTQIA+ en Belgique. Des statistiques alarmantes soulignent les défis, avec des incidents de discrimination et d'agressions signalés, ainsi que des taux élevés de dépression et de suicide parmi les personnes LGBTQIA+. Malgré des avancées législatives antérieures, comme le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, la nécessité de politiques publiques inclusives demeure cruciale.

Dans une initiative sans précédent, la Wallonie, qui s’est déclarée « Zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ » en 2021, a adopté un plan détaillé visant à promouvoir l'inclusion et à protéger les droits des personnes LGBTQIA+ : le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ 2022-2024, composé de 16 mesures concrètes. Ce plan s'engage à créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+ en Wallonie. Il a 5 objectifs stratégiques :

- Lutter contre les discriminations à l’égard des personnes LGBTQIA+ ;

- Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQIA+ ;

- Promouvoir une approche inclusive de la santé en faveur des personnes LGBTQIA+ ;

- Défendre les droits des personnes LGBTQIA+ à travers le monde ;

- Mener une politique intégrée et soutenir la recherche sur les thématiques LGBTQIA+.

Focus sur la mesure 3 qui vise à renforcer le secteur associatif LGBTQIA+

Afin de valoriser et visibiliser au mieux l’expertise des associations LGBTQIA+ et d’assurer la mise en place de leurs projets, deux projets ont été renforcés au travers d’un soutien financier accru intégré dans un cadre décrétal adapté aux réalités du terrain : les Maisons Arc-en-Ciel et la Fédération Prisme.

La Fédération Prisme, soutenue par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, est une coupole chapeautant l’ensemble des Maisons Arc-en-Ciel – relais locaux pour les personnes LGBTQIA+ – ainsi que toutes les associations œuvrant pour les droits des personnes LGBTQIA+ en Wallonie.

La fédération permet une concertation et une coordination entre les différentes Maisons Arc-en-Ciel et les associations, représente les intérêts des personnes LGBTQIA+ auprès des instances politiques et mène un travail de plaidoyer à l’égard du grand public. En Wallonie, il existe 7 Maisons Arc-en-Ciel situées à Ottignies, Charleroi, Liège, Namur, Mons, Verviers et à Virton. Ces Maisons Arc-en-Ciel sont des endroits bienveillants pour les personnes LGBTQIA+ qui peuvent s’y rendre afin de recevoir des informations, mais également pour d'avoir une aide juridique, sociale ou psychologique. Par ailleurs, ces Maisons sont des espaces d’accueil pour les différentes associations LGBTQIA+ actives localement.

Plusieurs projets sont également mis en place par la fédération, dont le projet GrIS, qui consiste à organiser l’intervention de personnes gays, lesbiennes, bi dans les écoles afin de démystifier les stéréotypes à l’égard des personnes LGBTQIA+. L’année dernière, Prisme a également élaboré une plateforme web informative (AIR) à destination des personnes migrantes LGBTQIA+ ainsi qu’un site web (PraTIQ) qui centralise des informations concernant les communautés Trans, Inter et Queer. Quant au projet KLIQ, il propose des interventions ainsi que des formations à destination de publics divers, tels que les employeurs et employeuses du secteur privé mais également du secteur public.

Par ailleurs, Prisme voudrait intensifier son travail de sensibilisation et de déconstruction des préjugés notamment grâce à la formation de personnels encadrants dans les centres d’accueils pour les demandeurs et demandeuses d’asile, et la création d’outils visant à aider le personnel médical à mieux accueillir et prendre en charge les personnes LGBTQIA+.

Retour au début

Focus sur la mesure 16 : placer la région wallonne comme ambassadrice du respect des droits humains des personnes LGBTQIA+ dans le cadre de ses relations internationales

Cette mesure souligne l'engagement international de la Wallonie dans la promotion des droits des personnes LGBTQIA+. S'inscrivant dans une politique internationale axée sur la justice sociale et la lutte contre les discriminations, la région s'efforce de défendre les droits LGBTQIA+ dans ses relations internationales.

La mesure détaille les actions opérationnelles prévues, telles que la promotion de l'égalité LGBTQIA+ dans les accords commerciaux, le plaidoyer pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, le soutien aux communautés locales LGBTQIA+, et la participation active dans les institutions européennes et internationales. La Wallonie s'engage également à intégrer explicitement la protection des droits LGBTQIA+ dans tous les accords proposés, et à dialoguer en cas de non-respect de ces droits.

La Wallonie envoie un message fort d'engagement envers l'égalité, la diversité et l'inclusion. En travaillant de concert avec les communautés LGBTQIA+ et les organisations partenaires, ce plan vise à créer un avenir où chacun, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, peut vivre librement, en toute égalité et dignité.

Retour au début

Chaque année, le 17 mai, des millions de personnes à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Journée Internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, une journée dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre les discriminations et les violences envers les personnes LGBTQIA+. Instituée pour commémorer un tournant historique dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, cette journée est l'occasion de promouvoir l'égalité, le respect et la diversité au sein de nos sociétés.

La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles se positionnent en pionnières avec des plans ambitieux visant à promouvoir l'inclusion LGBTQIA+. Cette année, Wallonie-Bruxelles International souhaite mettre un coup de projecteur sur le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ 2022-2024.

Retour au début16 mesures phares pour une région plus inclusive !

Le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQI+ 2022-2024 est issu des précédents plans interfédéraux de lutte contre les violences homophobes et transphobes. Il vise à répondre aux discriminations persistantes envers la communauté LGBTQIA+ en Belgique. Des statistiques alarmantes soulignent les défis, avec des incidents de discrimination et d'agressions signalés, ainsi que des taux élevés de dépression et de suicide parmi les personnes LGBTQIA+. Malgré des avancées législatives antérieures, comme le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, la nécessité de politiques publiques inclusives demeure cruciale.

Dans une initiative sans précédent, la Wallonie, qui s’est déclarée « Zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ » en 2021, a adopté un plan détaillé visant à promouvoir l'inclusion et à protéger les droits des personnes LGBTQIA+ : le Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ 2022-2024, composé de 16 mesures concrètes. Ce plan s'engage à créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+ en Wallonie. Il a 5 objectifs stratégiques :

- Lutter contre les discriminations à l’égard des personnes LGBTQIA+ ;

- Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQIA+ ;

- Promouvoir une approche inclusive de la santé en faveur des personnes LGBTQIA+ ;

- Défendre les droits des personnes LGBTQIA+ à travers le monde ;

- Mener une politique intégrée et soutenir la recherche sur les thématiques LGBTQIA+.

Focus sur la mesure 3 qui vise à renforcer le secteur associatif LGBTQIA+

Afin de valoriser et visibiliser au mieux l’expertise des associations LGBTQIA+ et d’assurer la mise en place de leurs projets, deux projets ont été renforcés au travers d’un soutien financier accru intégré dans un cadre décrétal adapté aux réalités du terrain : les Maisons Arc-en-Ciel et la Fédération Prisme.

La Fédération Prisme, soutenue par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, est une coupole chapeautant l’ensemble des Maisons Arc-en-Ciel – relais locaux pour les personnes LGBTQIA+ – ainsi que toutes les associations œuvrant pour les droits des personnes LGBTQIA+ en Wallonie.

La fédération permet une concertation et une coordination entre les différentes Maisons Arc-en-Ciel et les associations, représente les intérêts des personnes LGBTQIA+ auprès des instances politiques et mène un travail de plaidoyer à l’égard du grand public. En Wallonie, il existe 7 Maisons Arc-en-Ciel situées à Ottignies, Charleroi, Liège, Namur, Mons, Verviers et à Virton. Ces Maisons Arc-en-Ciel sont des endroits bienveillants pour les personnes LGBTQIA+ qui peuvent s’y rendre afin de recevoir des informations, mais également pour d'avoir une aide juridique, sociale ou psychologique. Par ailleurs, ces Maisons sont des espaces d’accueil pour les différentes associations LGBTQIA+ actives localement.

Plusieurs projets sont également mis en place par la fédération, dont le projet GrIS, qui consiste à organiser l’intervention de personnes gays, lesbiennes, bi dans les écoles afin de démystifier les stéréotypes à l’égard des personnes LGBTQIA+. L’année dernière, Prisme a également élaboré une plateforme web informative (AIR) à destination des personnes migrantes LGBTQIA+ ainsi qu’un site web (PraTIQ) qui centralise des informations concernant les communautés Trans, Inter et Queer. Quant au projet KLIQ, il propose des interventions ainsi que des formations à destination de publics divers, tels que les employeurs et employeuses du secteur privé mais également du secteur public.

Par ailleurs, Prisme voudrait intensifier son travail de sensibilisation et de déconstruction des préjugés notamment grâce à la formation de personnels encadrants dans les centres d’accueils pour les demandeurs et demandeuses d’asile, et la création d’outils visant à aider le personnel médical à mieux accueillir et prendre en charge les personnes LGBTQIA+.

Retour au début

Focus sur la mesure 16 : placer la région wallonne comme ambassadrice du respect des droits humains des personnes LGBTQIA+ dans le cadre de ses relations internationales

Cette mesure souligne l'engagement international de la Wallonie dans la promotion des droits des personnes LGBTQIA+. S'inscrivant dans une politique internationale axée sur la justice sociale et la lutte contre les discriminations, la région s'efforce de défendre les droits LGBTQIA+ dans ses relations internationales.

La mesure détaille les actions opérationnelles prévues, telles que la promotion de l'égalité LGBTQIA+ dans les accords commerciaux, le plaidoyer pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, le soutien aux communautés locales LGBTQIA+, et la participation active dans les institutions européennes et internationales. La Wallonie s'engage également à intégrer explicitement la protection des droits LGBTQIA+ dans tous les accords proposés, et à dialoguer en cas de non-respect de ces droits.

La Wallonie envoie un message fort d'engagement envers l'égalité, la diversité et l'inclusion. En travaillant de concert avec les communautés LGBTQIA+ et les organisations partenaires, ce plan vise à créer un avenir où chacun, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, peut vivre librement, en toute égalité et dignité.

Retour au début

Bouton - en savoir plus

Dans le cadre de la Journée de l’Europe, célébrée ce 9 mai, nous avons demandé à nos Délégations actives au sein de l’Union européenne de nous expliquer ce que l’UE représente pour eux.

Toustes lauréat.es du concours StarTech, ils ont rejoint Austin avec toute une délégation. Une énorme opportunité pour elleux.

StarTech, c’est un incubateur pour étudiant·es ingénieur·es créé par WSL, le premier incubateur technologique en Europe, et Wallonie Entreprendre. En octobre 2023, quatre étudiant·es ont remporté le concours avec leur projet Peach. Iels étaient présent·es au sein de la délégation wallonne à Austin, grâce à l’AWEX et Wallonie-Bruxelles International.

Derrière Peach, il y a Lucie Mathues Bilginer (étudiante en Master 1 en Ingénieur Biomédical), Clément Vermeylen (étudiant en Master 1 en Ingénieur Informatique), Maria Farcas (étudiante en Master 1 en Ingénieur Chimie) et Melissa Kaci (étudiante en Master 1 en Ingénieur Electricité). Leur aventure commence en mars 2023, dans le cadre d’un cours de startup à l’Université de Liège. Un projet universitaire qui devient rapidement une passion… et bientôt un projet entrepreneurial ? En mai, iels remportent le concours StarTech ULiège, puis le concours général en octobre, rassemblant plusieurs écoles. Depuis juillet 2023, iels sont incubé·es au VentureLab.

Mais Peach, c’est quoi ? “Un projet qui vise à aider les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles, confie Lucie. On développe une ceinture chauffante à emmener partout et qu’on ne voit pas sous les vêtements, pour qu’elle puisse être portée à tout moment de la journée et soulager les douleurs.

Les étudiant·es, heureux·ses de développer ce projet en lien avec leurs valeurs féministes, ne s’attendaient pas à remporter le concours général. “Le fait d’avoir gagné nous motive à aller encore plus loin, à donner le meilleur de nous-mêmes”, confie Maria. Et ces quelques jours à Austin avec la délégation wallonne les y encouragent encore plus. “C’est super enrichissant, confie Lucie. On rencontre plein de gens qui nous partagent leur expérience. On a eu une réunion avec les précédent·es gagnant·es, un Belge installé ici depuis 25 ans qui nous a raconté sa success story. C’est hyper inspirant.” “Il nous a dit de le contacter si on se lançait parce que sa femme possède un centre de bien-être. Cela donne de la motivation de voir que même ici, notre projet touche des gens”, ajoute Clément. “Le champ des possibles est immense et il faut l’exploiter”, se réjouit Maria.

Pour l’instant, les quatre étudiant·es ont développé un premier prototype “maison” de leur ceinture chauffante. “On a été candidat·es pour une bourse et cet argent va nous permettre de perfectionner ce prototype, de le faire tester auprès de femmes pour recueillir leurs avis et affiner notre produit afin de le commercialiser.” Fièr·es d’être là et très reconnaissant·es, les quatre ami·es et associé·es ne retirent que du positif de cette expérience. Le 8 avril, lors du Sommet des Entrepreneur·euses organisé par le VentureLab, Peach a à nouveau été récompensé par le prix Defenso du Road to Business.

Intégrer le marché des States

Un sentiment partagé par Pierre Jenchenne et Antoine Malherbe, qui ont eux aussi remporté le concours StarTech par le passé avec leur projet Get Your Way. “On démocratise la réalité assistée, explique Antoine Malherbe, co-fondateur de Get Your Way et CTO. On a créé des lunettes connectées qui s’appelle aRdent, qu’on met en-dessous des yeux pour avoir des informations pendant qu’on travaille.” “Notre but est de développer un outil qui permet aux opérateurices d’avoir une nouvelle façon de travailler, afin de les aider à être plus productif·ves, à améliorer leurs conditions de travail pour avoir une meilleure efficacité, une meilleure sécurité et un meilleur confort.”

Depuis un an et demi, Pierre, Antoine et leur associé Nicolas Dessambre sont à temps plein sur ce projet. Après une première mission avec l’AWEX il y a deux ans, ils sont de retour aux Etats-Unis pour se connecter avec d’autres personnes, faire de la veille technologique et trouver des partenaires qui pourraient les aider à s’implanter ici, une fois que leur produit sera prêt pour le marché américain. “On sait aujourd’hui comment on va pouvoir intégrer ce marché. Et on voit surtout qu’à Austin, la technologie est en pleine évolution, affirme Pierre. C’est vraiment un lieu où il faut être présent·e si on veut avoir un impact mondial avec notre technologie.”

Autre élément important pour les co-fondateurs de Get Your Way, les relations créées avec la délégation wallonne et le label wake! “On noue des liens très forts avec un écosystème dont on doit être proches et avec qui on l’est vraiment maintenant. C’est top”, assure Antoine. L’entrepreneur revient en Belgique dans un état d’esprit très positif “et surtout très excité d’avoir notre nouvelle version du produit”. “Des retours qu’on a ici, on voit que tout le monde confirme notre approche, aussi bien en Belgique qu’à l’international. On a hâte que notre produit soit prêt, qu’on puisse le vendre et qu’il puisse aider de nouvelles personnes.”

Source: Kingkong Mag

Toustes lauréat.es du concours StarTech, ils ont rejoint Austin avec toute une délégation. Une énorme opportunité pour elleux.

StarTech, c’est un incubateur pour étudiant·es ingénieur·es créé par WSL, le premier incubateur technologique en Europe, et Wallonie Entreprendre. En octobre 2023, quatre étudiant·es ont remporté le concours avec leur projet Peach. Iels étaient présent·es au sein de la délégation wallonne à Austin, grâce à l’AWEX et Wallonie-Bruxelles International.

Derrière Peach, il y a Lucie Mathues Bilginer (étudiante en Master 1 en Ingénieur Biomédical), Clément Vermeylen (étudiant en Master 1 en Ingénieur Informatique), Maria Farcas (étudiante en Master 1 en Ingénieur Chimie) et Melissa Kaci (étudiante en Master 1 en Ingénieur Electricité). Leur aventure commence en mars 2023, dans le cadre d’un cours de startup à l’Université de Liège. Un projet universitaire qui devient rapidement une passion… et bientôt un projet entrepreneurial ? En mai, iels remportent le concours StarTech ULiège, puis le concours général en octobre, rassemblant plusieurs écoles. Depuis juillet 2023, iels sont incubé·es au VentureLab.

Mais Peach, c’est quoi ? “Un projet qui vise à aider les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles, confie Lucie. On développe une ceinture chauffante à emmener partout et qu’on ne voit pas sous les vêtements, pour qu’elle puisse être portée à tout moment de la journée et soulager les douleurs.

Les étudiant·es, heureux·ses de développer ce projet en lien avec leurs valeurs féministes, ne s’attendaient pas à remporter le concours général. “Le fait d’avoir gagné nous motive à aller encore plus loin, à donner le meilleur de nous-mêmes”, confie Maria. Et ces quelques jours à Austin avec la délégation wallonne les y encouragent encore plus. “C’est super enrichissant, confie Lucie. On rencontre plein de gens qui nous partagent leur expérience. On a eu une réunion avec les précédent·es gagnant·es, un Belge installé ici depuis 25 ans qui nous a raconté sa success story. C’est hyper inspirant.” “Il nous a dit de le contacter si on se lançait parce que sa femme possède un centre de bien-être. Cela donne de la motivation de voir que même ici, notre projet touche des gens”, ajoute Clément. “Le champ des possibles est immense et il faut l’exploiter”, se réjouit Maria.

Pour l’instant, les quatre étudiant·es ont développé un premier prototype “maison” de leur ceinture chauffante. “On a été candidat·es pour une bourse et cet argent va nous permettre de perfectionner ce prototype, de le faire tester auprès de femmes pour recueillir leurs avis et affiner notre produit afin de le commercialiser.” Fièr·es d’être là et très reconnaissant·es, les quatre ami·es et associé·es ne retirent que du positif de cette expérience. Le 8 avril, lors du Sommet des Entrepreneur·euses organisé par le VentureLab, Peach a à nouveau été récompensé par le prix Defenso du Road to Business.

Intégrer le marché des States

Un sentiment partagé par Pierre Jenchenne et Antoine Malherbe, qui ont eux aussi remporté le concours StarTech par le passé avec leur projet Get Your Way. “On démocratise la réalité assistée, explique Antoine Malherbe, co-fondateur de Get Your Way et CTO. On a créé des lunettes connectées qui s’appelle aRdent, qu’on met en-dessous des yeux pour avoir des informations pendant qu’on travaille.” “Notre but est de développer un outil qui permet aux opérateurices d’avoir une nouvelle façon de travailler, afin de les aider à être plus productif·ves, à améliorer leurs conditions de travail pour avoir une meilleure efficacité, une meilleure sécurité et un meilleur confort.”

Depuis un an et demi, Pierre, Antoine et leur associé Nicolas Dessambre sont à temps plein sur ce projet. Après une première mission avec l’AWEX il y a deux ans, ils sont de retour aux Etats-Unis pour se connecter avec d’autres personnes, faire de la veille technologique et trouver des partenaires qui pourraient les aider à s’implanter ici, une fois que leur produit sera prêt pour le marché américain. “On sait aujourd’hui comment on va pouvoir intégrer ce marché. Et on voit surtout qu’à Austin, la technologie est en pleine évolution, affirme Pierre. C’est vraiment un lieu où il faut être présent·e si on veut avoir un impact mondial avec notre technologie.”

Autre élément important pour les co-fondateurs de Get Your Way, les relations créées avec la délégation wallonne et le label wake! “On noue des liens très forts avec un écosystème dont on doit être proches et avec qui on l’est vraiment maintenant. C’est top”, assure Antoine. L’entrepreneur revient en Belgique dans un état d’esprit très positif “et surtout très excité d’avoir notre nouvelle version du produit”. “Des retours qu’on a ici, on voit que tout le monde confirme notre approche, aussi bien en Belgique qu’à l’international. On a hâte que notre produit soit prêt, qu’on puisse le vendre et qu’il puisse aider de nouvelles personnes.”

Source: Kingkong Mag

Bouton - en savoir plus

Preuve, s'il en fallait encore une, de la grande attractivité qu’offre Wallonie-Bruxelles pour les coproductions internationales d’envergure.

Citons tout d’abord en Compétition officielle, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Ce film d'animation est coproduit en Belgique par les Films du Fleuve, la société des frères Dardenne, habitués de la compétition Cannoise.

Dans la section Un certain regard, sera présenté le nouveau film du cinéaste italien Roberto Minervini, intitulé Les Damnés, coproduit par Michigan Films. Le montage du film a été confié à l'expérimentée monteuse belge Marie-Hélène Dozo, connue notamment pour son travail sur les films des frères Dardenne.

Toujours en Sélection officielle, mais cette fois dans la section Cannes Première, on retrouve le nouveau film de Nabil Ayouch, Everybody Loves Touda, coproduit par Velvet Films et qui compte parmi les collaborateurs belges, Virginie Surdej à l'image, Eve Martin aux décors et Nicolas Rumpl au montage.

Enfin, toujours en Sélection officielle, on pourra découvrir Sauvages, en Séances spéciales, le nouveau film d’animation de Claude Barras (Ma vie de courgette, 2015), coproduit par Panique!.

La Semaine de la Critique accueillera quant à elle quatre (!) coproductions de Wallonie-Bruxelles. En compétition, sera dévoilé Julie Zwijgt, premier long métrage du jeune cinéaste flamand Leonardo Van Dijl, coproduit, ici aussi, par Les Films du Fleuve. La clôture de la Semaine sera marquée par la présentation d'Animale d'Emma Benestan, coproduit par Frakas, avec des décors signés Eve Martin. Enfin, en séances spéciales, on découvrira deux autres coproductions de Wallonie-Bruxelles : Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, coproduit par Wrong Men, avec Drag Couenne, et La mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi, coproduit par Tarantula.

Bien que non soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est à noter également la présence de plusieurs autres films coproduits par des sociétés de Wallonie-Bruxelles dans les différentes sections du festival.

Le nouveau film de Jacques Audiard, Emila Perez, coproduit par Les Films du Fleuve - décidément incontournables cette année sur la Croisette - et dont les chorégraphies sont signées par le Bruxellois Damien Jalet, en Compétition officielle.

L’Amour Ouf, troisième long métrage de Gilles Lellouche, coproduit en Belgique par Artemis, avec Benoît Poelvoorde (déjà à l’affiche de Le grand bain) en Compétition officielle.

Les Fantômes de Jonathan Millet, coproduit par Hélicotronc, dont l'image est signée par le chef opérateur belge Olivier Boonjing, à la Semaine de la Critique.

Flow de Gints Zilbalodis, coproduit par Take Five à Un Certain Regard.

Soulignons enfin l’hommage rendu par la Quinzaine des Cinéastes à Chantal Akerman avec une projection spéciale de son documentaire Histoires d’Amérique: Food, Family and Philosophy et avec la création du prix Choix du Public, avec le soutien de la Fondation Chantal Akerman.

Retrouvez toute l'actualité du cinéma belge francophone sur le site de WBImage.

Preuve, s'il en fallait encore une, de la grande attractivité qu’offre Wallonie-Bruxelles pour les coproductions internationales d’envergure.

Citons tout d’abord en Compétition officielle, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Ce film d'animation est coproduit en Belgique par les Films du Fleuve, la société des frères Dardenne, habitués de la compétition Cannoise.

Dans la section Un certain regard, sera présenté le nouveau film du cinéaste italien Roberto Minervini, intitulé Les Damnés, coproduit par Michigan Films. Le montage du film a été confié à l'expérimentée monteuse belge Marie-Hélène Dozo, connue notamment pour son travail sur les films des frères Dardenne.

Toujours en Sélection officielle, mais cette fois dans la section Cannes Première, on retrouve le nouveau film de Nabil Ayouch, Everybody Loves Touda, coproduit par Velvet Films et qui compte parmi les collaborateurs belges, Virginie Surdej à l'image, Eve Martin aux décors et Nicolas Rumpl au montage.

Enfin, toujours en Sélection officielle, on pourra découvrir Sauvages, en Séances spéciales, le nouveau film d’animation de Claude Barras (Ma vie de courgette, 2015), coproduit par Panique!.

La Semaine de la Critique accueillera quant à elle quatre (!) coproductions de Wallonie-Bruxelles. En compétition, sera dévoilé Julie Zwijgt, premier long métrage du jeune cinéaste flamand Leonardo Van Dijl, coproduit, ici aussi, par Les Films du Fleuve. La clôture de la Semaine sera marquée par la présentation d'Animale d'Emma Benestan, coproduit par Frakas, avec des décors signés Eve Martin. Enfin, en séances spéciales, on découvrira deux autres coproductions de Wallonie-Bruxelles : Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, coproduit par Wrong Men, avec Drag Couenne, et La mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi, coproduit par Tarantula.

Bien que non soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est à noter également la présence de plusieurs autres films coproduits par des sociétés de Wallonie-Bruxelles dans les différentes sections du festival.

Le nouveau film de Jacques Audiard, Emila Perez, coproduit par Les Films du Fleuve - décidément incontournables cette année sur la Croisette - et dont les chorégraphies sont signées par le Bruxellois Damien Jalet, en Compétition officielle.

L’Amour Ouf, troisième long métrage de Gilles Lellouche, coproduit en Belgique par Artemis, avec Benoît Poelvoorde (déjà à l’affiche de Le grand bain) en Compétition officielle.

Les Fantômes de Jonathan Millet, coproduit par Hélicotronc, dont l'image est signée par le chef opérateur belge Olivier Boonjing, à la Semaine de la Critique.

Flow de Gints Zilbalodis, coproduit par Take Five à Un Certain Regard.

Soulignons enfin l’hommage rendu par la Quinzaine des Cinéastes à Chantal Akerman avec une projection spéciale de son documentaire Histoires d’Amérique: Food, Family and Philosophy et avec la création du prix Choix du Public, avec le soutien de la Fondation Chantal Akerman.

Retrouvez toute l'actualité du cinéma belge francophone sur le site de WBImage.

Bouton - en savoir plus

Cette année, 17 organisations wallonnes étaient sur place. Pourquoi est-ce important d’y participer ? Quels sont leurs objectifs ? Et dans quel état d’esprit reviennent-elles en Belgique ?

SXSW, quatre lettres dont on entend souvent parler. Un événement qu’on qualifie d’événement incontournable, LE rendez-vous digital, d’innovation et de créativité le plus important pour les professionnel·les du monde entier… SXSW, c’est à l’image des Etats-Unis : gigantesque !

Au total, 17 organisations wallonnes se sont envolées pour Austin, au Texas. Entrepreneur·euses, porteur·euses de projet, chercheur·euses, universitaires partagent avec nous le pourquoi de leur présence à Austin. Pour l’inspiration, répond directement Alexandra Gérard, managing director de Stereopsia, le premier événement d’avant-garde de la XR. “Je suis là pour la XR: les expériences, les talks, les pitchs et les gens. C’est the place to be pour rencontrer la communauté XR internationale. Je vise à renforcer la notoriété de Stereopsia. Ce contexte de délégation wallonne est important aussi, pas que pour le soutien financier, mais pour les contacts rapprochés que permet une semaine de vie en commun.” “On est plus fort·es quand on est toustes ensemble en termes de marque et de représentation, confirme Héloïse Devaux, business development director à La Grand Poste. Être toustes ensemble, en étant soutenu·es par l’AWEX et WBI, nous rend plus fort·es que si nous étions chacun·e venu·e en tant que petite structure indépendante des autres.”

Retour au débutL’importance du réseau

C’est la deuxième fois qu’Héloise Devaux participe à SXSW. Son but ? Faire rayonner La Grand Poste à l’international. “Mon objectif est qu’elle devienne un lieu incontournable quand on vient en Belgique. Je souhaite aussi aller à la rencontre des autres hub créatifs et incubateurs.” Parmi les contacts intéressants, Héloise cite Jeanne Dorelli, directrice principale stratégie et opérations chez Zú. Ce programme d’incubation québécois soutient et propulse les entrepreneur·euses qui utilisent la technologie pour révolutionner les industries créatives, en générant des projets innovants et des propriétés intellectuelles de classe mondiale.

Toustes sont unanimes, c’est le plus important. Après seulement 48 heures sur place, Gérôme Vanherf, directeur de La Grand Poste, estime qu’il pourrait repartir en Belgique. “Je pourrais déjà rentrer et j’aurais tout ce que je voulais. Il ne s’agit pas seulement de rencontrer de nouvelles personnes, mais d’entretenir du lien, de passer de bons moments avec des gens qu’on connait et qu’on ne voit peut-être qu’une fois à l’année.”

C’est en revenant d’une première visite à SXSW en 2017 qu’est né Wallifornia Music Tech, un programme d’innovation autour de la musique et des technologies développé en partenariat avec LeanSquare, Les Ardentes, le Théâtre de Liège et le KIKK festival dont l’objectif est de faire de la Belgique une référence en termes d’innovation dans l’industrie musicale. “Ce que je ressors de ma quatrième participation à SXSW, c’est très positif. Je constate, en toute humilité, que la marque Wallifornia fonctionne très bien à l’international. On entretient vraiment des liens très forts avec Austin et toute la délégation qui est ici. Cela nous permet aussi de venir rencontrer les start up, découvrir les innovations, voir ce qui se passe. Et surtout d’attirer des orateurices, des investisseur·euses, des entrepreneur·euses à notre conférence et notre accélérateur organisé chaque année à Liège.” La prochaine édition aura lieu du 9 au 11 juillet.

Le secteur créatif de Liège est largement représenté à SXSW. Coralie Doyen, Program & Partnership Leader à Noshaq, est également sur place. Son objectif ici, la curation du Wallifornia Music Tech. “Pour moi qui crée des programmes, mets en place des conférences, des événements, c’est exactement ce qu’il me faut. J’aimerais rencontrer des personnes issues de l’industrie musicale dans les pays latins, en Amérique du Sud ou en Afrique. Je suis venue ici avec ce focus et j’ai envie de repartir d’ici avec quelques pistes et profils-clés.”

La curation en termes de contenus et d’orateurices, c’est aussi la raison pour laquelle Gilles Bazelaire, directeur de l’asbl KIKK, se rend à SXSW. “On a pour habitude au KIKK d’aller chercher du contenu un peu partout dans le monde. On part toujours du principe qu’on essaie d’amener l’instantanéité de la planète de la créativité numérique. Et pour ce faire, on a besoin de voyager et de ramener les meilleurs contenus trouvés aux Etats-Unis, en Afrique, en France, en Belgique… à Namur.”

Gilles Bazelaire se concentre sur deux axes du KIKK Festival – dont la prochaine édition aura lieu du 24 au 27 octobre – le Market et les délégations étrangères. “On rencontre pas mal d’écosystèmes présents ici, c’est l’avantage de SXSW. J’ai découvert une start up japonaise que je veux absolument faire venir au KIKK. Elle a développé un prototype de ce qu’on appelle l’haptique, qui permet de ressentir la réalité virtuelle. Pour le moment, ça passe par des casques, des gants, des équipements. Avec la technologie de cette start up, c’est directement ressenti dans le corps sans appareil. C’est assez incroyable.”

Si le festival se disperse un peu et devient moins lisible, ça reste pour Gilles Bazelaire, un événement pendant lequel on peut rencontrer la planète digitale en très peu de temps

Rencontrer autant de personnes qui partagent la même passion pour le milieu des arts digitaux en si peu de temps, c’est ce qui plait le plus à Gwenaëlle Gruselle, international business developper chez Dirty Monitor. Dirty Monitor, c’est un studio créatif belge né en 2004, pionnier dans le domaine de la conception et la réalisation de contenu pour le mapping vidéo et d’autres productions audiovisuelles. Basée en Californie pendant deux mois pour développer le marché américain, Gwenaëlle a saisi l’opportunité de rejoindre la délégation wallonne à Austin. D’autant plus que Dirty Monitor vient de présenter deux shows de vidéo mapping en Californie en décembre, Let’s Glow (qui a accueilli près de 67.000 visiteur·euses) à San Francisco puis le décompte du Nouvel An sur le City Hall de Los Angeles. “C’est ma première expérience donc je suis plutôt en mode exploratoire pour savoir ce qui pourrait ressortir de ce type d’événement. Cela permet déjà de se connecter à des partenaires locaux pour d’éventuels développements au Texas et à Austin, en plus de rencontrer d’autres studios d’arts digitaux et de reconnecter avec le réseau ICC wallon.”

Dans ce réseau ICC wallon, il y avait aussi Sébastien Resier, CEO de Arduinna Silva Studio. S’il est à Austin, c’est avant tout pour se faire connaître. “La Wallonie n’a vraiment pas à rougir au niveau technologique. C’est assez intéressant de pouvoir faire un benchmark du marché, de voir ce qui se passe dans les autres pays et s’il y a une place pour nos produits. Aux Etats-Unis, on a découvert des choses auxquelles on n’aurait jamais pensé. Ici, iels osent beaucoup plus qu’en Europe. Je reviens donc en Belgique avec pas mal de découvertes, de nouvelles idées et de choses que j’ai envie de faire évoluer et avancer.”

Damien Van Achter, consultant indépendant dans le domaine des médias, de l’éducation et de l’entreprenariat, revient lui aussi avec plein d’idées en tête. Et surtout des confirmations. “Je viens chercher des petits checks à côté d’intuitions que j’ai pendant l’année sur des technologies, des dynamiques, des produits, des services à imaginer, à mettre au service de mes client·es ou de moi-même. Je passe une bonne partie de mon temps à faire de la veille. Mais depuis la Belgique, notre petit coin d’Europe, c’est difficile d’avoir une vue macro et de pouvoir confirmer ou infirmer.”

Retour au débutOser

La Belgique et la Wallonie, serait-elle trop timide ? C’est ce qui ressort aussi pour d’autres personnes présentes au sein de la délégation. “Je suis à Austin pour m’inspirer, confie Sébastien Nahon, directeur du MIIL, laboratoire d’innovation média à l’UCLouvain, spécialisé dans les technologies immersives. » Et son expérience confirme ses intuitions mais aussi qu’il est temps de résoudre le complexe d’infériorité de la Belgique. « On est parfois largement au-dessus de ce que font les autres et on n’ose pas… On doit garder cette humilité qui fait notre force, mais on doit identifier ce dans quoi on est bon·nes et le mettre en avant… On a raté le train du web, celui de l’IA mais là, en Belgique, on ne rate pas le train de la XR. Pour moi, c’est la plus belle reconnaissance. On a vu juste très tôt, tant au niveau des acteurices de l’écosystème que des oeuvres, des investisseur·euses que des représentant·es public·ques. »

Retour au débutLa Wallonie n’est pas en retard

Pierre Collin, executive manager de twist explique « Je comprends que grâce à l’intelligence artificielle générative, on va pouvoir davantage internationaliser notre culture, développer une industrie et faire énormément de choses. La Wallonie n’est pas en retard et c’est maintenant qu’on doit prendre les bonnes décisions pour avancer, qu’on doit se mettre dans les bons écosystèmes et trouver les bon·nes partenaires. »

Trouver des partenaires, c’est l’une des raisons pour lesquelles Xavier Péters, CEO de Leansquare (fonds d’investissement basé à Liège qui fait partie du groupe Noshaq), est présent à SXSW. “Cet événement est incontournable pour un·e investisseur·euse comme nous en musique et qui a, en plus, créé un programme d’accélération dans le marché music tech. On voit au fur et à mesure des années qu’on est de plus en plus intégré·es et reconnu·es.” Xavier, comme Coralie Doyen l’an dernier, animait d’ailleurs un panel lors de cette édition 2024. “Ca permet aux partenaires de voir qu’on est présent·es lors de leur programme et qu’iels viennent au nôtre… On essaie de prendre des rendez-vous avec des corporates, des investisseur·euses, qu’on n’a pas l’occasion de voir en dehors de SXSW. Autour d’un verre, d’un concert, tu peux rencontrer le CEO de Deezer, d’Universal, alors que tu aurais du mal à le faire si tu envoyais un mail via Linkedin. Ces gens sont comme nous, en mode plus festif, plus cool, plus décontracté, tout en discutant business.”

Source: KinKong Mag

Retour au débutCette année, 17 organisations wallonnes étaient sur place. Pourquoi est-ce important d’y participer ? Quels sont leurs objectifs ? Et dans quel état d’esprit reviennent-elles en Belgique ?

SXSW, quatre lettres dont on entend souvent parler. Un événement qu’on qualifie d’événement incontournable, LE rendez-vous digital, d’innovation et de créativité le plus important pour les professionnel·les du monde entier… SXSW, c’est à l’image des Etats-Unis : gigantesque !

Au total, 17 organisations wallonnes se sont envolées pour Austin, au Texas. Entrepreneur·euses, porteur·euses de projet, chercheur·euses, universitaires partagent avec nous le pourquoi de leur présence à Austin. Pour l’inspiration, répond directement Alexandra Gérard, managing director de Stereopsia, le premier événement d’avant-garde de la XR. “Je suis là pour la XR: les expériences, les talks, les pitchs et les gens. C’est the place to be pour rencontrer la communauté XR internationale. Je vise à renforcer la notoriété de Stereopsia. Ce contexte de délégation wallonne est important aussi, pas que pour le soutien financier, mais pour les contacts rapprochés que permet une semaine de vie en commun.” “On est plus fort·es quand on est toustes ensemble en termes de marque et de représentation, confirme Héloïse Devaux, business development director à La Grand Poste. Être toustes ensemble, en étant soutenu·es par l’AWEX et WBI, nous rend plus fort·es que si nous étions chacun·e venu·e en tant que petite structure indépendante des autres.”

Retour au débutL’importance du réseau

C’est la deuxième fois qu’Héloise Devaux participe à SXSW. Son but ? Faire rayonner La Grand Poste à l’international. “Mon objectif est qu’elle devienne un lieu incontournable quand on vient en Belgique. Je souhaite aussi aller à la rencontre des autres hub créatifs et incubateurs.” Parmi les contacts intéressants, Héloise cite Jeanne Dorelli, directrice principale stratégie et opérations chez Zú. Ce programme d’incubation québécois soutient et propulse les entrepreneur·euses qui utilisent la technologie pour révolutionner les industries créatives, en générant des projets innovants et des propriétés intellectuelles de classe mondiale.

Toustes sont unanimes, c’est le plus important. Après seulement 48 heures sur place, Gérôme Vanherf, directeur de La Grand Poste, estime qu’il pourrait repartir en Belgique. “Je pourrais déjà rentrer et j’aurais tout ce que je voulais. Il ne s’agit pas seulement de rencontrer de nouvelles personnes, mais d’entretenir du lien, de passer de bons moments avec des gens qu’on connait et qu’on ne voit peut-être qu’une fois à l’année.”